從制度到共感:臺日大學引領地方創生之比較研究(2021-2025)

摘要

本研究旨在比較分析2021年至2025年間,臺灣與日本的大學在引領地方創生實踐上的差異。儘管兩國同樣面臨少子高齡化與人口過度集中於都市的挑戰,但雙方大學在不同的政策框架下,各自走出了獨特的發展路徑。本研究發現,這五年的軌跡呈現出一種有趣的雙重結構:在策略層面上展現出「收斂性演化」,但在其最終的價值指向上則呈現「分歧性深化」。日本的大學在國家地方創生戰略與文部科學省COC/COC+事業的背景下,致力於建構永續的社會經濟網絡,並將其成熟形態聚焦於「關係人口」的創造與培育,此特點展現了對結構性問題的系統性與實用性對策。另一方面,臺灣的大學在教育部大學社會責任(USR)計畫的引導下,更側重於教育改革與社會貢獻。其實踐模式深入地方社群的歷史記憶與文化認同,將社會文化的「共感」與「療癒」作為創生的核心價值,展現出一種人文主義的深化。透過此一比較,本研究旨在探討不同的國家優先順序與政策脈絡如何形塑高等教育機構的社會角色,並為亞洲地區未來的區域合作提供新的視角。

要旨

本研究は、2021年から2025年にかけて、台湾と日本の大学が地域創生の実践を主導する際の相違点を比較分析することを目的とする。両国は少子高齢化や人口の都市集中という共通の課題に直面しているものの、それぞれ異なる政策枠組みのもとで、独自の発展経路を歩んできた。本研究の結果、この5年間の軌跡は興味深い二重構造を示している。すなわち、戦略的なレベルでは「収斂的進化」が見られる一方、最終的な価値指向においては「分岐的深化」が現れている。

日本の大学は、国家的な地方創生戦略および文部科学省のCOC/COC+事業を背景に、持続可能な社会経済ネットワークの構築に尽力してきた。その成熟した形態は「関係人口」の創出と育成に焦点を当てており、構造的課題に対する体系的かつ実践的なアプローチを示している。

一方、台湾の大学は、教育部の大学社会的責任(USR)計画の指導のもと、教育改革と社会貢献に重点を置いている。その実践モデルは、地域コミュニティの歴史的記憶と文化的アイデンティティに深く入り込み、社会文化的な「共感」と「癒し」を創生の核心的価値として掲げており、人文主義的な深化を体現している。

この比較を通じて、本研究は、国ごとの優先順位や政策的文脈が高等教育機関の社会的役割をいかに形作るかを探究し、アジア地域における将来的な地域協力に新たな視点を提供することを目指す。

I. 緒論:大學作為地方創生引擎的典範轉移

A. 課題的脈絡化:東亞的共同挑戰

進入21世紀,日本與臺灣在經歷全球化進程的同時,也面臨著嚴峻的國內結構性問題。首都圈的單極化集中、地方人口的流失,以及全球罕見的快速少子高齡化,這些不僅是經濟議題,更已成為威脅國家整體活力、社會永續性,乃至文化多樣性的根本挑戰 1。在此背景下,如何恢復地方活力、實現均衡的國土發展,即「地方創生」,已成為兩國迫切的國家戰略課題。在這場宏大的社會實驗中,過去被視為知識殿堂或象牙塔的大學,開始被賦予新的期望,並將其知識資源投入解決在地課題的「地方創生核心引擎」。

B. 作為催化劑的政策框架

大學角色的此一轉變並非自然發生,而是由明確的政策引導所加速。在日本,安倍政府於2014年將「地方創生」提升為國家戰略,並強烈期許大學的貢獻 1。在此之前,文部科學省已於2013年啟動「『地(知)の拠点』整備事業(大學COC事業)」及其後繼的「『地(知)の拠点』大學による地方創生推進事業(COC+)」。這些計畫旨在推動大學與地方政府、在地企業合作,全校性地推展地方導向的教育、研究與社會貢獻,從而將大學重新定義為名副其實的在地「知識據點」。與此同時,臺灣教育部於2017年正式啟動「大學社會責任(University Social Responsibility, USR)實踐計畫」。此計畫雖與日本的地方創生政策有許多共通目標,但其特色在於明確揭示與聯合國永續發展目標(SDGs)的連結,並將其定位為旨在彌平學用落差的高等教育改革一環 。USR計畫鼓勵大學運用其專業知識,處理地方社會的實際問題,藉此為人才培育與地方發展做出貢獻。

C. 本研究的核心論點

本研究的核心論點為:2021年至2025年間,臺日大學引領的地方創生實踐,同時呈現出「收斂性演化」與「分歧性深化」兩個面向。亦即,儘管兩國大學的政策出發點不同,但在實踐策略上,皆從初期的個別專案模式,朝向更系統化、網絡化的模式演進,展現出相似的軌跡(收斂)。然而,隨著實踐的成熟,其底層的價值觀與最終目標則出現了明顯的差異(分歧)。日本模式朝向建構精密的社會經濟網絡成熟,並以「關係人口」此一概念為其象徵。相對地,臺灣模式則將對歷史記憶的共感、文化認同的重建等深層的社會文化關懷,昇華為地方創生的主要樣態。此比較分析旨在提供一個重要的洞見,闡明不同的國家優先事項與政策框架,如何形塑高等教育在社會中的角色。

I. 序論:大学が地域創生のエンジンとなるパラダイムシフト

A. 課題の文脈化:東アジアにおける共通の挑戦

21世紀に入り、日本と台湾はグローバル化の進展を経験する一方で、深刻な国内構造的問題にも直面している。首都圏への一極集中、地方人口の流出、そして世界的にも稀な急速な少子高齢化は、単なる経済的課題にとどまらず、国家全体の活力、社会の持続可能性、さらには文化的多様性をも脅かす根本的な挑戦となっている¹。こうした背景のもと、地域活力を回復し、国土の均衡ある発展を実現する、いわゆる「地域創生」が両国にとって喫緊の国家戦略課題となった。この壮大な社会実験において、従来は知の殿堂や象牙の塔とみなされていた大学が、新たな期待を担い、知的資源を地域課題の解決に投入する「地域創生の核心的エンジン」として位置づけられるようになった。

B. 触媒としての政策フレームワーク

大学の役割のこうした転換は自然発生的なものではなく、明確な政策的誘導によって加速された。日本では、安倍政権が2014年に「地方創生」を国家戦略に格上げし、大学への貢献を強く期待した¹。それ以前の2013年には、文部科学省が「『地(知)の拠点』整備事業(大学COC事業)」およびその後継である「『地(知)の拠点』大学による地方創生推進事業(COC+)」を開始していた。これらの事業は、大学が地方自治体や地域企業と連携し、全学的に地域志向の教育・研究・社会貢献を推進することを目的としており、大学を名実ともに地域の「知識拠点」として再定義するものであった。

同時に、台湾では教育部が2017年に正式に「大学社会的責任(University Social Responsibility, USR)実践計画」を始動した。この計画は日本の地方創生政策と多くの共通目標を持ちながらも、その特徴は国連の持続可能な開発目標(SDGs)との明確な連結を示し、高等教育改革の一環として学用の乖離を埋めることに位置づけられている点にある。USR計画は、大学が専門知識を活用して地域社会の実際的課題に取り組むことを奨励し、人材育成と地域発展の双方に貢献することを目指している。

C. 本研究の核心的主張

本研究の核心的主張は、2021年から2025年にかけて、日台両国の大学が主導する地域創生の実践において、「収斂的進化」と「分岐的深化」という二つの側面が同時に現れているという点である。すなわち、両国の大学は政策的出発点こそ異なるものの、実践戦略においては初期の個別プロジェクト型から、より体系的・ネットワーク型のモデルへと進化し、類似した軌跡を示している(収斂)。しかし、実践の成熟に伴い、その基底にある価値観や最終目標においては明確な差異が現れている(分岐)。日本のモデルは、精緻な社会経済ネットワークの構築へと成熟し、「関係人口」という概念を象徴とするに至った。これに対し、台湾のモデルは、歴史的記憶への共感や文化的アイデンティティの再構築といった深層的な社会文化的関心を、地域創生の主要な様式へと昇華させている。本比較分析は、異なる国家的優先課題と政策フレームワークがいかに高等教育の社会的役割を形作るかを明らかにしようとする重要な視座を提供するものである。

II. 收斂的演化軌跡:核心策略比較

日本與臺灣的大學,雖然政策背景各異,但在地方創生的實踐上,卻走過了驚人相似的發展階段。從初期的摸索,到建構永續模式,再到確立人才培育系統,此過程印證了雙方共通的「收斂性演化」。

A. 制度框架與模式創新

要使地方創生實踐得以永續,關鍵在於不能讓個別行動止於曇花一現,必須將其昇華為制度化的框架或可複製的模式。在此方面,臺日大學雖採取不同路徑,卻共同朝著體系化的方向邁進。日本模式的特點是「系統先行」,從初期便著手設計並組織性地植入穩固且可複製的制度。高知大學的「地方橋接者(University Block Coordinator, UBC)」制度即為典型 。為克服地理障礙,該校在縣內各區域設立大學的衛星辦公室,並派任專職教師常駐,此為一項劃時代的創舉。UBC不僅是聯繫窗口,更是主動連結地方需求與大學資源、建立常態合作關係的制度性機制 。同樣地,信州大學的「百年企業創出計畫」為連結都市人才與地方企業,建構了一個完整的生態系。這不僅是單純的媒合專案,而是結合了客座研究員的身分保障與大學回流教育,被設計成一個可持續的商業模式 。

相較之下,臺灣的作法更具彈性,傾向於遵循「從專案到模式」的演化軌跡。通常是在教師主導的個別專案取得成功後,再以其成果為基礎,擴大發展為永續模式。國立成功大學的「官田烏金」專案即為佳例。此計畫最初是為了解決廢棄菱角殼的環境問題,經過反覆試驗,最終催生出生物炭此一高附加價值產品,並成長為象徵在地循環經濟的品牌 5。此外,國立臺灣海洋大學在卯澳漁村導入日本「里海」概念,也是一個創造性地應用外部模式的案例。透過導入此概念,並結合在地特性開發體驗活動與商品,成功在臺灣的脈絡下,建構出漁村再生的系統性模式 。

此作法上的差異,反映了兩國政策誘因的不同。日本的地方創生政策揭示了維持人口、活化經濟等明確的量化國家目標 1。這種由上而下的要求,促使大學開發本質上可規模化、體系化的解決方案。另一方面,臺灣的USR計畫則提出教育改革與社會責任等更廣泛的目標 ,因此容許了更多探索性、依賴在地脈絡的專案。而這些專案的成功,便成為了正當化後續制度建構的「概念驗證」,從而由下而上地驅動了體系化的進程。

B. 人才培育與循環生態系

地方創生的永續性,取決於如何培育其推動者,並使其根留地方。在這方面,臺日大學亦採用不同策略,追求為地方培育人才的共同目標。日本採取「創造」新專家與「循環」現有專業人才的雙軌策略。前者的代表是高知大學的「地方創生規畫師」認證制度。這是一套將地方創生所需知識與技能系統化的五階段教育學程,並成功地顯著提升了結業生的在地就業率。此外,該校也正計畫將此制度本身作為教育方案,輸出至臺灣的大學 。後者的典型則是信州大學的計畫。該計畫鎖定在都市累積了職涯經驗的中高階人才,透過提供客座研究員的身分、薪資及在大學學習的機會,為他們順利轉移至地方企業鋪平了結構性的道路 。此模式巧妙地解決了地方所面臨「沒有人才,企業無法成長;沒有機會,人才不會前來」的兩難,由大學扮演降低風險的中介者。

另一方面,臺灣的大學則擅長將地方課題深度「注入」正規教育課程中,其重點在於培育具備高度在地關懷的新一代畢業生。東海大學與地方中小學合作建構的九年一貫「螺旋式課程」,是長期教育承諾的顯著例子 。而國立暨南國際大學推動的「學習型城市」構想,則將整個社區視為教室,把農田、茶園變為學習場域,為學生在畢業後選擇貢獻地方的職涯奠定基礎。由於臺灣的USR計畫本質上是教育政策,其成果的衡量,比起直接的就業率,更側重於達成培育具社會責任感公民的大學使命。這也奠基於一種長期的期望:相信所培育的人才,未來將選擇回饋地方的道路。

C. 國際合作的深化

從2021年到2025年,臺日之間的合作關係經歷了顯著的質變。初期主流為臺灣方面學習日本先進案例的「標竿學習」,而後逐漸成熟為雙向的「共創(co-creation)」與「共學(co-learning)」階段。此一成熟的合作關係,體現在具體的行動中。國立高雄科技大學與高知大學合辦的國際競賽,已成為兩國學生共同應對挑戰的平台 。國立中山大學與龍谷大學、或國立成功大學與千葉大學共同開設的國際交流課程,則提供學生到對方國家參訪,透過在地田野調查進行實踐學習的機會 。更有甚者,高知大學計畫將「地方創生規畫師」制度導入國立高雄科技大學,顯示日本的教育模式已被視為可輸出的智慧資產 。這些案例在在說明,臺日之間的夥伴關係,正深化為一個互相承認彼此獨特性與價值、更對等互惠的關係。

II. 収斂的進化の軌跡:核心戦略の比較

日本と台湾の大学は、政策的背景こそ異なるが、地域創生の実践において驚くほど類似した発展段階を歩んできた。初期の模索期から、持続可能なモデルの構築、そして人材育成システムの確立に至るまで、その過程は双方に共通する「収斂的進化」を裏付けている。

A. 制度的枠組みとモデル革新

地域創生の実践を持続可能にするための鍵は、個別の取り組みを一過性のものに終わらせず、制度化された枠組みや再現可能なモデルへと昇華させることである。この点において、日台両国の大学は異なるアプローチを取っているが、いずれも体系化へと進んでいる。

日本のモデルの特徴は「システム先行」にあり、初期段階から堅固かつ再現可能な制度の設計と組織的導入を進めてきた。高知大学の「地域ブリッジ人材(University Block Coordinator, UBC)」制度はその典型である。地理的障壁を克服するために、県内各地域に大学のサテライトオフィスを設置し、専任教員を常駐させたことは画期的な取り組みであった。UBCは単なる窓口ではなく、地域のニーズと大学資源を積極的に結び付け、恒常的な協働関係を構築する制度的メカニズムとして機能している。

同様に、信州大学の「百年企業創出プロジェクト」は、都市人材と地域企業をつなぎ、包括的なエコシステムを構築した。これは単なるマッチング事業ではなく、客員研究員としての身分保障や大学によるリカレント教育を組み合わせ、持続可能なビジネスモデルとして設計されている。

これに対し、台湾の取り組みはより柔軟であり、「プロジェクトからモデルへ」という進化の軌跡に従う傾向がある。多くの場合、教員主導の個別プロジェクトが成功を収め、その成果を基盤に持続可能なモデルへと拡張される。国立成功大学の「官田烏金」プロジェクトはその好例である。当初は廃棄された菱角殻の環境問題を解決するために始まり、試行錯誤を経て最終的には高付加価値のバイオ炭を生み出し、地域循環経済の象徴的ブランドへと成長した。さらに、国立台湾海洋大学が卯澳漁村に日本の「里海」概念を導入した事例も、外部モデルを創造的に応用した例である。地域特性を活かした体験活動や商品開発と組み合わせることで、台湾の文脈に適応した漁村再生の体系的モデルを構築することに成功した。

このような差異は、両国の政策的誘因の違いを反映している。日本の地方創生政策は、人口維持や経済活性化といった明確な量的国家目標を掲げており¹、トップダウン型の要請が大学に本質的にスケール化・体系化可能な解決策の開発を促した。一方、台湾のUSR計画は教育改革や社会的責任といったより広範な目標を掲げており、地域文脈に依存する探索的なプロジェクトを許容した。こうしたプロジェクトの成功が「概念実証」として次の制度構築を正当化し、ボトムアップ型で体系化を推進したのである。

B. 人材育成と循環エコシステム

地域創生の持続可能性は、その担い手をいかに育成し、地域に根付かせるかにかかっている。この点でも、日台の大学は異なる戦略を採用しながらも、地域のための人材育成という共通目標を追求している。

日本は、新たな専門人材の「創出」と既存の専門人材の「循環」という二軌道戦略を取っている。前者の代表例は、高知大学の「地域創生プランナー」認証制度である。地域創生に必要な知識とスキルを体系化した五段階の教育課程を設け、修了生の地域就職率を大幅に向上させた。また、この制度そのものを教育プログラムとして台湾の大学へ輸出する計画も進められている。後者の典型は信州大学のプログラムである。都市でキャリアを積んだ中堅・ベテラン人材を対象に、客員研究員の身分や給与、大 学での学びの機会を提供し、地域企業への移行を円滑にする制度的道筋を整備した。このモデルは、「人材がいなければ企業は成長できない、機会がなければ人材は来ない」というジレンマを巧みに解決し、大学がリスク低減の仲介者として機能した。

一方、台湾の大学は、地域課題を正規教育課程に深く「注入」することを得意としており、地域への強い関心を持つ新世代の卒業生を育てることに重点を置いている。東海大学が地域の小中学校と連携して構築した九年一貫の「スパイラル型カリキュラム」は、長期的教育コミットメントの顕著な例である。また、国立暨南国際大学が推進する「学習型都市」構想は、地域全体を教室と見なし、農地や茶園を学習の場とすることで、学生が卒業後に地域貢献型キャリアを選択する基盤を築いている。台湾のUSR計画は本質的に教育政策であるため、その成果の評価は就職率よりも、社会的責任感を持つ市民を育成するという大学の使命達成に重点が置かれている。これは、育成された人材が将来的に地域へ還元する道を選ぶという長期的な期待に基づいている。

C. 国際協力の深化

2021年から2025年にかけて、日台間の協力関係は顕著な質的変化を遂げた。当初は台湾が日本の先進事例を学ぶ「ベンチマーキング」が主流であったが、やがて成熟し、双方向的な「共創(co-creation)」や「共学(co-learning)」の段階へと進展した。この成熟した協力関係は具体的な行動に表れている。

国立高雄科技大学と高知大学が共催する国際コンペティションは、両国の学生が共に課題に取り組むプラットフォームとなっている。国立中山大学と龍谷大学、あるいは国立成功大学と千葉大学が共同開設する国際交流科目は、学生に相手国を訪問し、現地でフィールドワークを行う実践学習の機会を提供している。さらに、高知大学が「地域創生プランナー」制度を国立高雄科技大学に導入しようとしていることは、日本の教育モデルが輸出可能な知的資産とみなされていることを示している。これらの事例はいずれも、日台間のパートナーシップが互いの独自性と価値を認め合い、より対等かつ互恵的な関係へと深化していることを物語っている。

III. 分歧的實踐之道:獨特的價值觀與焦點

當臺日大學在地方創生領域經歷了策略上的收斂性演化時,若將目光投向其實踐的核心,兩者間最根本的差異便浮現出來。這並非策略本身的差異,而是驅動各自實踐的終極價值觀與關懷點的不同。日本模式追求社會經濟的永續性,而臺灣模式則在人文關懷與文化認同的探索中,找到了其獨特性。

A. 日本模式的本質:「關係人口」的培育與網絡的擴散

在日本,大學的地方創生實踐進入成熟期的最重要指標,是「關係人口」此一概念的出現及其策略性應用 。「關係人口」是由國土交通省等政府機關所定義並推動的概念,意指雖非定居於特定地區,但超越觀光目的的「交流人口」,而能以持續且多元的形式與該地區互動的人群 。這是一種極具策略性的作法,旨在不跨越移居的高門檻下,創造出支持地方的第三類人口。

大學的專案被刻意設計來培育這類關係人口。例如,龍谷大學學生在滋賀縣東近江市主導的「步道(Footpath)」活動,其目的並非吸引大量觀光客,而是讓每位參與者都能與當地農家深度交流,建立與土地的情感連結 。這並非追求短期經濟效益,而是一種旨在培育長期支持者,即忠實粉絲群的刻意策略。此外,成功的模式也透過大學網絡被積極擴散。信州大學的「百年企業創出計畫」,其影響力不僅止於長野縣內,更橫向擴展至金澤大學、富山大學及福井縣立大學,形成了一個橫跨四縣的廣域合作網絡 。這象徵了日本模式將個別成功案例擴大為廣域影響力的系統性思維。「關係人口」此一概念,是根植於日本嚴峻人口現實的社會經濟實用主義下所產生的解決方案。在認知到完全扭轉地方人口減少的趨勢極為困難的前提下,此概念旨在建構一個由非定居者所組成,能在經濟、社會、創意上做出貢獻的永續網絡,作為取代定居的可行選項。這意味著從居住者與非居住者的二元對立思維,轉向承認多元參與程度的光譜。在日本政府揭示2060年維持一億人口的宏大長期目標下 ,關係人口提供了一個可測量、可達成的中期目標。大學作為此國家戰略的主要執行者,已將此概念採納為引導後期專案的指導原則。

B. 臺灣模式的特質:人文關懷與對歷史記憶的共感

另一方面,臺灣的報告則揭示了一股獨特而強勁的潮流,或可稱之為「社會文化創生」。這是指大學運用其資源,去面對地方複雜、時而痛苦的歷史與文化的實踐。國立中山大學在高雄市旗津區的行動即為典型案例。針對1973年發生、造成多名年輕女性勞工罹難的「旗津渡輪船難」此一集體創傷,名為「女神、女鬼與女兒」的專案,透過沉浸式戲劇與公共儀式等手法進行介入。此實踐成功地將一段被污名化、瀕臨遺忘的工殤歷史,轉化為一個追悼並肯定在地女性貢獻的敘事 5。這是一種無法以直接經濟指標衡量的社群療癒實踐。同樣地,中山大學開設傳統宗教儀式「八家將」的體驗課程 5,或支援魯凱族傳統燒墾農業的復興,這些行動都不僅止於文化保存。它們是透過消解社會偏見、復興瀕危的文化實踐,為地方帶來深刻文化驕傲與自我理解的嘗試 。

這些實踐顯示,「創生」的意涵並不僅限於經濟或人口指標,它同樣可以指涉記憶、尊嚴與文化認同的再生。在此脈絡下,大學扮演了催化劑的角色,協助社群整理自身的歷史,並取回其敘事權。此背景反映了臺灣在民主化後活躍的公民社會,以及由此孕育出的對在地認同、歷史與轉型正義的強烈關懷。USR計畫的廣泛授權 ,給予了大學處理這些非經濟性、較為「軟性」,但對社群幸福與自尊至關重要的課題的彈性。特別是人文社會科學領域的大學,找到了運用其專業知識來詮釋並療癒社群獨特社會文化結構的強力定位。這是一種本質上由下而上、並深植於地方脈絡的創生形式。

III. 分岐する実践の道:独自の価値観と焦点

日台の大学が地域創生の領域で戦略的に収斂的進化を遂げた一方で、その実践の核心に目を向けると、両者の根本的な差異が浮かび上がる。それは戦略そのものの違いではなく、それぞれの実践を駆動する究極的な価値観と関心の焦点の相違である。日本のモデルは社会経済的持続可能性を追求し、台湾のモデルは人文的関心と文化的アイデンティティの探求にその独自性を見出した。

A. 日本モデルの本質:「関係人口」の育成とネットワークの拡散

日本において、大学による地域創生実践が成熟期に入ったことを示す最も重要な指標は、「関係人口」という概念の登場とその戦略的応用である。「関係人口」とは、国土交通省など政府機関によって定義・推進された概念であり、特定地域に定住することはないが、観光を超えた目的で継続的かつ多様な形でその地域と関わる人々を指す。この概念は、移住という高いハードルを超えずとも地域を支援できる「第三の人口」を創出するという、極めて戦略的なアプローチである。

大学のプロジェクトは、この関係人口を育成するよう意図的に設計されている。たとえば、龍谷大学の学生が滋賀県東近江市で主導する「フットパス」活動は、大量の観光客を呼び込むことを目的とせず、参加者一人ひとりが地域農家と深く交流し、土地との情緒的な結び付きを築くことを重視している。これは短期的な経済効果を追求するのではなく、長期的な支持者、すなわち忠実なファン層を育てる戦略である。

また、成功したモデルは大学ネットワークを通じて積極的に拡散されている。信州大学の「百年企業創出プロジェクト」は、その影響力が長野県内にとどまらず、金沢大学、富山大学、福井県立大学へと横展開され、四県にまたがる広域協力ネットワークを形成した。これは、日本モデルが個別の成功事例を広域的な影響力へと拡大する体系的思考を象徴している。

「関係人口」という概念は、日本の厳しい人口現実に根差した社会経済的実用主義から生まれた解決策である。地方人口減少の趨勢を完全に逆転させるのは極めて困難だという前提のもとで、非定住者による経済・社会・創造的貢献を持続的に行うネットワークを構築し、定住の代替オプションとすることを目的としている。これは、居住者と非居住者という二元的思考から、多様な関わりの度合いを認めるスペクトラム的発想への転換を意味する。

日本政府が2060年に1億人の人口維持という壮大な長期目標を掲げるなかで、「関係人口」は測定可能で達成可能な中期目標を提供する。大学はこの国家戦略の主要な実行主体として、この概念を後期プロジェクトを導く指導原理として取り入れている。

B. 台湾モデルの特質:人文的関心と歴史記憶への共感

一方、台湾の報告は、独自かつ力強い潮流、すなわち「社会文化的創生」とも呼べる動きを示している。これは、大学がその資源を用いて、地域の複雑で時に痛みを伴う歴史や文化に向き合う実践である。

国立中山大学が高雄市旗津区で行った取り組みはその典型例である。1973年に発生し、多くの若い女性労働者が犠牲となった「旗津フェリー事故」という集団的トラウマに対し、「女神・女鬼・女児」というプロジェクトは、没入型演劇や公共儀式などの手法を通じて介入を行った。この実践は、汚名を着せられ忘却されかけていた労働災害の歴史を、追悼と地域女性の貢献を肯定する物語へと転換することに成功した。これは直接的な経済指標では測れないコミュニティの癒やしの実践である。

同様に、中山大学が開設した伝統宗教儀式「八家将」の体験授業や、ルカイ族による伝統的な焼畑農業の復興支援も、単なる文化保存にとどまらない。これらの行動は、社会的偏見を解消し、消滅の危機にある文化実践を再生させ、地域に深い文化的誇りと自己理解をもたらそうとする試みである。

これらの実践は、「創生」という言葉が経済や人口指標に限定されるものではなく、記憶・尊厳・文化的アイデンティティの再生をも指し得ることを示している。この文脈において、大学は触媒としての役割を果たし、コミュニティが自らの歴史を整理し、その物語を取り戻すことを助けている。

この背景には、台湾の民主化後に活発化した市民社会と、そこから生まれた地域アイデンティティ・歴史・移行期正義への強い関心がある。USR計画の広範な権限付与は、大学に経済以外の、より「ソフト」だがコミュニティの幸福と自尊にとって不可欠な課題に取り組む柔軟性を与えている。特に人文社会科学系の大学は、自らの専門知を活用し、コミュニティの独自の社会文化的構造を解釈し、癒すという強力な立ち位置を見出した。これは本質的にボトムアップであり、地域文脈に深く根差した創生の形態である。

IV. 整合與考察:產生差異的結構性因素與未來展望

透過前述分析,臺日大學引領的地方創生在策略層面「收斂」、價值指向上「分歧」的雙重性已然清晰。本章旨在分析造成此現象的結構性因素,並整合從兩模式比較中獲得的洞見。

A. 解釋收斂與分歧的因素

實踐策略上的收斂(如:從專案到系統),可歸因於大學此一組織共通的制度邏輯,以及兩國面臨的共同挑戰。另一方面,終極價值觀上的分歧,則可由以下三個結構性因素解釋:

1.不同國家政策的驅動力:日本的「地方創生」是由人口動態與經濟再生等明確的國家級需求所驅動;而臺灣的「USR」則是奠基於教育改革與社會責任等更廣泛的使命。此政策框架的差異,分別引導了日本的實踐朝向更實用、體系化的方向,臺灣的實踐則朝向更人文、教育性的方向。

2.論述的成熟度:日本關於地方衰退的討論歷史更為悠久,因而催生出如「關係人口」這般更體系化、精緻且務實的概念。這可視為歷經多年反覆試驗後所達成的現實解方。

3.社會文化脈絡:臺灣對歷史記憶與文化認同的獨特關注,反映了其在威權體制後民主化的特殊社會政治發展。尊重地方特有的文化多樣性,並重建其敘事本身,已成為臺灣社會的重要價值。

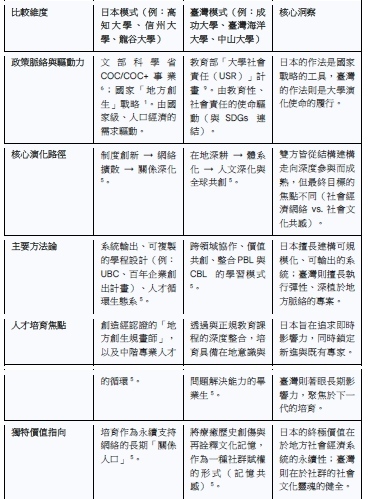

B. 比較總覽表

為清晰呈現本研究的核心論點,下表整理了其要點。此表旨在多角度地展示兩模式的差異,並總結本研究的分析框架。

IV. 統合と考察:差異を生み出す構造的要因と将来展望

前章までの分析を通じて、日台の大学が主導する地域創生において、戦略レベルでの「収斂」と価値指向における「分岐」という二重性が明確になった。本章では、この現象をもたらす構造的要因を分析し、両モデルの比較から得られた知見を統合することを目的とする。

A. 収斂と分岐を説明する要因

実践戦略における収斂(例:プロジェクトからシステムへの発展)は、大学という組織に共通する制度的論理や、両国が直面する共通課題によるものである。

一方で、究極的価値観における分岐は、以下の三つの構造的要因によって説明できる。

1. 国家政策の駆動力の違い:

日本の「地域創生」は人口動態や経済再生といった明確な国家的ニーズに基づいて推進されている。これに対し、台湾の「USR」は教育改革や社会的責任といった、より広範な使命を基盤としている。この政策枠組みの差異が、日本の実践をより実用的・体系的方向へ、台湾の実践をより人文的・教育的方向へと導いた。

2. 言説の成熟度:

日本における地域衰退に関する議論の歴史はより長く、それが「関係人口」のような体系的・精緻かつ実務的な概念を生み出した。これは長年の試行錯誤を経て到達した現実的解決策と位置付けられる。

3. 社会文化的文脈:

台湾が歴史的記憶や文化的アイデンティティに独自の関心を寄せることは、権威主義体制後の民主化という特異な社会政治的発展を反映している。地域固有の文化的多様性を尊重し、その物語を再構築すること自体が、台湾社会における重要な価値となっている。

B. 比較総覧表

本研究の核心的主張を明確に示すため、以下の表に要点を整理する。本表は、両モデルの差異を多角的に示すとともに、本研究の分析枠組みを総括するものである。

V. 結論:邁向亞洲永續區域合作網絡的策略性提議

A. 分析結果總結本研究比較分析了2021年至2025年間臺日大學引領的地方創生實踐,揭示了兩者在策略上收斂,但在根本價值指向上明確分歧的雙重結構。日本的大學在國家地方創生戰略下,追求社會經濟的永續性,並發展出以創造「關係人口」為核心的精密體系化作法。另一方面,臺灣的大學在USR計畫的引導下,深化了深植於地方歷史與文化的人文主義作法,將社會文化的共感與療癒置於創生的核心。從此比較可見,日本模式提供了「體系化永續」的藍圖,而臺灣模式則展現了「以人為本的永續」的有力典範。兩者互為補充,其差異性正蘊含了未來合作的巨大潛力。

B. 對未來的策略性提議基於兩國報告所揭示的未來展望 ,本研究提出具體建議,旨在將臺日合作關係從單純的交流,提升至更具策略性的「第三階段」。

1.從主題式聯盟到共同政策研究:應從目前可見的「里山里海」或「高齡化社會」等主題式學習社群,更進一步推動共同研究團隊的組成。例如,可針對「數位遊牧」或「韌性社區」等跨國共通課題,進行比較政策分析,並為兩國政府撰寫共同白皮書。藉此,學術對話將能轉化為具體的政策建議。

2.共同開發混合式的「亞洲中心」模式:提議共同開發一種整合了日本模式的系統性規模化能力,以及臺灣模式的深厚人文與文化感受性的新型地方創生模式。此類「亞洲中心」模式,將可成為對抗歐美中心區域發展理論的重要知識貢獻,並為亞洲指出一條兼顧經濟活力與文化尊嚴的獨特永續發展道路。

3.建立「大學×企業×地方」的三方跨國合作框架:應由臺日大學聯盟作為平台,積極中介兩國的大學、企業(活用CSR/ESG資源)及地方社群,共同參與跨國界的具體合作專案。針對循環經濟、永續旅遊、綠色照護等共同課題,從學術對話轉向共同執行,將能創造更大的社會影響力。

C. 結語

日本與臺灣的大學在地方創生領域所累積的豐富且互補的經驗,為建構亞洲地區永續發展的穩固合作網絡,提供了絕佳的機會。期待透過雙方的對話與共創,不僅能為各自的土地帶來美好的改變,更能為人口減少、地方社會永續性等全球性挑戰,貢獻出獨特且珍貴的亞洲智慧與力量。

V. 結論:アジア持続可能な地域協力ネットワークに向けた戦略的提言

A. 分析結果の総括

本研究は、2021年から2025年にかけて日台の大学が主導した地域創生の実践を比較分析し、両者が戦略面では収斂しつつも、根本的な価値指向において明確に分岐する二重構造を明らかにした。日本の大学は国家的な地域創生戦略の下、社会経済的持続可能性を追求し、「関係人口」の創出を核心とする精緻で体系的なアプローチを発展させてきた。一方、台湾の大学はUSR計画の指導の下、地域の歴史や文化に根差した人文主義的アプローチを深化させ、社会文化的な共感と癒しを創生の核心に据えている。

この比較から、日本モデルは「体系化された持続可能性」の青写真を提供し、台湾モデルは「人間中心の持続可能性」の有力な範例を示していることが分かる。両者は相互補完的であり、その差異こそが将来の協力に巨大な潜在力を秘めている。

B. 将来への戦略的提言

両国の報告が示した将来展望に基づき、本研究は日台協力関係を単なる交流から、より戦略的な「第三段階」へと発展させるための具体的提案を行う。

1. テーマ型連盟から共同政策研究へ:

現在見られる「里山・里海」や「高齢化社会」といったテーマ型学習コミュニティを超え、共同研究チームの組成を推進すべきである。例えば、「デジタルノマド」や「レジリエント・コミュニティ」といった越境的課題について比較政策分析を行い、両国政府に向けた共同ホワイトペーパーを作成する。このようにして、学術的対話を具体的な政策提言へと転換できる。

2. ハイブリッド型「アジア中心」モデルの共同開発:

日本モデルのシステム的スケール化能力と、台湾モデルの深い人文的・文化的感受性を統合した新たな地域創生モデルを共同開発することを提案する。この「アジア中心」モデルは、欧米中心の地域発展理論に対抗する重要な知識的貢献となり、経済的活力と文化的尊厳を両立するアジア独自の持続可能な発展の道筋を指し示すだろう。

3. 「大学×企業×地域」の三者による国際協力枠組みの構築:

日台大学連盟をプラットフォームとし、両国の大学、企業(CSR/ESG資源の活用)、地域社会を積極的に仲介し、国境を超えた具体的な協力プロジェクトを推進すべきである。循環経済、持続可能な観光、グリーンケアといった共通課題に対し、学術的対話から共同実践へと移行することで、より大きな社会的インパクトを生み出すことができる。

C. 結語

日本と台湾の大学が地域創生の領域で蓄積した豊かで相互補完的な経験は、アジア地域における持続可能な発展のための堅固な協力ネットワークを構築する絶好の機会を提供する。双方の対話と共創を通じて、それぞれの地域に良き変化をもたらすだけでなく、人口減少や地域社会の持続可能性といった地球規模の課題に対しても、独自かつ貴重なアジアの知恵と力を貢献できることを期待する。

參考文獻

1.地方创生- 维基百科,自由的百科全书, 檢索日期:7月 14, 2025, https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F

2.地方創生與公私協力:日本經驗之啟示 - 公務人員保障暨培訓委員會, 檢索日期:7月 14, 2025, https://ws.csptc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNy9yZWxmaWxlLzEyMjIwLzMzNjYxLzBjOTY2NTgwLTE3NWMtNDhjMC05MGVmLTQyYTc4NjY3YTA3Ny5wZGY=&n=MjU55pyf5p6X5reR6aao5pWZ5o6ILnBkZg==&icon=.pdf

3.地方創生- 維基百科,自由的百科全書, 檢索日期:7月 14, 2025, https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F

4.日本推動地方創生的緣由與實務作法, 檢索日期:7月 14, 2025, https://localtw.org/how-japan-push-placemaking-a-practical-view/

5.檢索日期:1月 1, 1970,

6.COC+ | 地(知)の拠点整備事業(大学COC事業) - 神戸市看護大学, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.kobe-ccn.ac.jp/coc/cocplus/index.html

7.大学COC事業 - Wikipedia, 檢索日期:7月 14, 2025, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6COC%E4%BA%8B%E6%A5%AD

8.COC事業概要 - 弘前大学 地域創生本部, 檢索日期:7月 14, 2025, https://chiiki.hirosaki-u.ac.jp/others/ended-initiatives/network/coc/

9.關於USR - 教育部大學社會責任推動中心, 檢索日期:7月 14, 2025, https://usr.moe.gov.tw/tw/about/usr

10.持続可能な開発を世界へ 台湾USRプロジェクトの国際的実践 - Taiwan Panorama, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.taiwan-panorama.com/ja/Articles/Details?Guid=f7c168e4-9db7-49a7-b9aa-820d3ef2d6f7&CatId=7&postname=%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%82%92%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8%20-%E5%8F%B0%E6%B9%BEUSR%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E5%AE%9F%E8%B7%B5

11.活動内容 | 高知大ポータル - 高知大学, 檢索日期:7月 14, 2025,

https://www.kochi-u.ac.jp/cersi/activities/index.html

12.高知大学インサイド・ コミュニティ・システム - 地方創生, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/ccrc/h27-03-17-siryou7.pdf

13.高知大学と高知県との連携による 「地域課題解決」を通じた地方創生 - 内閣府, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/wg/7kai/siryo7.pdf

14.信州大学が「信州100年企業創出プログラム」最終報告会を3月30日に開催|GMT - グローカルミッションタイムズ |「地方で働く」を考えるビジネスパーソンのためのニュースサイト, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.glocaltimes.jp/6971

15.人材育成 ①大学法人信州大学 「信州100年企業創出プログラム」(2022 年優秀賞) 受賞理由, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.jilc.or.jp/files/libs/3215/202403141652401076.pdf

16.信州100年企業創出プログラムとは, 檢索日期:7月 14, 2025, https://shinshu-100y.shinshu-u.ac.jp/about

17.官田烏金-菱の殻炭 | 台湾台南Yellowの幸せ, 檢索日期:7月 14, 2025, https://ameblo.jp/yellow321/entry-12761009787.html

18.6. 與地方同行,USR 計畫, 檢索日期:7月 14, 2025, https://usrsdg.ntou.edu.tw/var/file/103/1103/img/1538/471567502.pdf

19.伴卯澳海女編織里海夢海大USR團隊幫石花凍換新裝,為寄居蟹找家 - 農傳媒, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.agriharvest.tw/archives/75628

20.信州100年企業創出プログラム(信州大学) - はたらきまなび Regional, 檢索日期:7月 14, 2025, https://regionallearning.jp/gaiyo/shinshu/

21.信州大学 信州100年企業創出プログラム, 檢索日期:7月 14, 2025, https://shinshu-100y.shinshu-u.ac.jp/

22.「関係人口」の定義及び分類, 檢索日期:7月 14, 2025, https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk12/22kankosenryaku/documents/07kankeizinkou.pdf

23.関係人口の実態把握 - 国土交通省, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001391466.pdf

24.地域への新しい入り口『二地域居住・関係人口』ポータルサイト - 総務省, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/

25.関係人口の創出・拡大 - 地方創生, 檢索日期:7月 14, 2025, https://www.chisou.go.jp/sousei/about/kankei/index.html

26.The City as a Commuseum – Socially Embedded Community Engagement - 中山大學社會實踐與發展研究中心, 檢索日期:7月 14, 2025, https://engage.nsysu.edu.tw/en/societies/societies-links/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%98%AF%E4%B8%80%E5%BA%A7%E5%85%B1%E4%BA%8B%E9%A4%A8/

参考文献

1. 地方创生 - ウィキペディア(中文), 検索日:2025年7月14日, https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F

2. 地方創生與公私協力:日本經驗之啟示 - 公務人員保障暨培訓委員會, 検索日:2025年7月14日, https://ws.csptc.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNy9yZWxmaWxlLzEyMjIwLzMzNjYxLzBjOTY2NTgwLTE3NWMtNDhjMC05MGVmLTQyYTc4NjY3YTA3Ny5wZGY=&n=MjU55pyf5p6X5reR6aao5pWZ5o6ILnBkZg==&icon=.pdf

3. 地方創生 - ウィキペディア(中文・繁体字), 検索日:2025年7月14日, https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%89%B5%E7%94%9F

4. 日本推動地方創生的緣由與實務作法, 検索日:2025年7月14日, https://localtw.org/how-japan-push-placemaking-a-practical-view/

5. (缺頁,檢索日記録:1970年1月1日)

6. COC+ | 地(知)の拠点整備事業(大学COC事業) - 神戸市看護大学, 検索日:2025年7月14日, https://www.kobe-ccn.ac.jp/coc/cocplus/index.html

7. 大学COC事業 - ウィキペディア(日本語), 検索日:2025年7月14日, https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6COC%E4%BA%8B%E6%A5%AD

8. COC事業概要 - 弘前大学 地域創生本部, 検索日:2025年7月14日, https://chiiki.hirosaki-u.ac.jp/others/ended-initiatives/network/coc/

9. 關於USR - 教育部大學社會責任推動中心, 検索日:2025年7月14日, https://usr.moe.gov.tw/tw/about/usr

10. 持続可能な開発を世界へ 台湾USRプロジェクトの国際的実践 - Taiwan Panorama, 検索日:2025年7月14日, https://www.taiwan-panorama.com/ja/Articles/Details?Guid=f7c168e4-9db7-49a7-b9aa-820d3ef2d6f7&CatId=7&postname=%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%82%92%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8%20-%E5%8F%B0%E6%B9%BEUSR%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E5%AE%9F%E8%B7%B5

11. 活動内容 | 高知大ポータル - 高知大学, 検索日:2025年7月14日, https://www.kochi-u.ac.jp/cersi/activities/index.html

12. 高知大学インサイド・コミュニティ・システム - 地方創生, 検索日:2025年7月14日, https://www.chisou.go.jp/sousei/meeting/ccrc/h27-03-17-siryou7.pdf

13. 高知大学と高知県との連携による「地域課題解決」を通じた地方創生 - 内閣府, 検索日:2025年7月14日, https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/wg/7kai/siryo7.pdf

14. 信州大学が「信州100年企業創出プログラム」最終報告会を開催 - グローカルミッションタイムズ, 検索日:2025年7月14日, https://www.glocaltimes.jp/6971

15. 人材育成①大学法人信州大学「信州100年企業創出プログラム」(2022年優秀賞) 受賞理由, 検索日:2025年7月14日, https://www.jilc.or.jp/files/libs/3215/202403141652401076.pdf

16. 信州100年企業創出プログラムとは, 検索日:2025年7月14日, https://shinshu-100y.shinshu-u.ac.jp/about

17. 官田烏金-菱の殻炭 | 台湾台南Yellowの幸せ, 検索日:2025年7月14日, https://ameblo.jp/yellow321/entry-12761009787.html

18. 與地方同行,USR計畫, 検索日:2025年7月14日, https://usrsdg.ntou.edu.tw/var/file/103/1103/img/1538/471567502.pdf

19. 伴卯澳海女編織里海夢 - 海大USR團隊報導, 農傳媒, 検索日:2025年7月14日, https://www.agriharvest.tw/archives/75628

20. 信州100年企業創出プログラム(信州大学) - はたらきまなび Regional, 検索日:2025年7月14日, https://regionallearning.jp/gaiyo/shinshu/

21. 信州大学 信州100年企業創出プログラム, 検索日:2025年7月14日, https://shinshu-100y.shinshu-u.ac.jp/

22. 「関係人口」の定義及び分類 - 兵庫県, 検索日:2025年7月14日, https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk12/22kankosenryaku/documents/07kankeizinkou.pdf

23. 関係人口の実態把握 - 国土交通省, 検索日:2025年7月14日, https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001391466.pdf

24. 地域への新しい入り口『二地域居住・関係人口』ポータルサイト - 総務省, 検索日:2025年7月14日, https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/

25. 関係人口の創出・拡大 - 地方創生, 検索日:2025年7月14日, https://www.chisou.go.jp/sousei/about/kankei/index.html

26. The City as a Commuseum – Socially Embedded Community Engagement - 中山大学社会実践與發展研究中心, 検索日:2025年7月14日, https://engage.nsysu.edu.tw/en/societies/societies-links/%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%98%AF%E4%B8%80%E5%BA%A7%E5%85%B1%E4%BA%8B%E9%A4%A8/