從青年返鄉到災後重建–高科大楠西青年駐地工作站計畫

一、 前言:那一場大地震後的相遇

那天的楠西在大地震過後(1月21日發生規模6.4強震),多處受損民宅仍在修繕中,道路邊堆放著重建用的砂石。陽光穿過雲層,載著許多年輕學子的巴士緩緩駛入這處農村-這是由高雄科技大學應用日語系和日本福岡工業大學師生組成的「地方創生研習」營隊,他們帶著對楠西再生計畫的關懷與好奇。

他們走進「安心棗園」,親手觸摸所剩無幾的蜜棗(因震災影響,提早收成),在林一夫先生的解說下體驗有機種植的農務;在「楠西社區發展協會」,他們受到鍾清蘭理事長、志工們的熱烈歡迎(協會於114年度獲選衛生福利部社區金點獎入圍),協會位處重災區,仍持續提供熱食及物資給災民;午餐在「果農之家」品嚐用楠西在地水果入菜的料理,江仲緯先生也是青年返鄉代表,近年來積極地投入地方創生事業;午後轉往已有約300年歷史的「鹿陶洋江家古厝(聚落)」參訪,雖然古厝群許多保留上百年的老宅因地震毀壞,但是透過鹿田里黃漢威里長的介紹,仍可窺探世代子孫傳承的榮光。

在這一次的關懷小旅行中,當地居民以茶、水果與微笑迎接遠方來客。那一刻,語言不再是距離,台日青年學子對楠西居民的重建韌性留下深刻的印象,也帶來滿滿的祝福。

1、 序論:大地震が結んだ出会い

マグニチュード6.4の強震が1月21日に発生し、楠西では深刻な被害が出ていた。多くの住宅に修繕対応が求められており、道端には再建用の砂利が積まれていた。雲から差し込んだ日差しと共に、多くの若者を乗せたバスがゆっくりと農村へと入っていった。一行は国立高雄科技大学(以下、高科大)応用日本語学科と日本の福岡工業大学の教員・学生で、彼らは「地方創生研修」プログラムを行なっており、楠西の再生計画に対して関心と好奇心を持っている。

彼らはまず「安心インドナツメ園」を訪れ、わずかに残ったインドナツメを手に取った。林一夫氏の説明により、震災の影響でインドナツメは早期収穫となったことを知り、有機栽培の農作業が体験できた。その後、一行は「楠西コミュニティ発展協会」を訪問し、鍾清蘭理事長やボランティアの方々から温かく歓迎された。ちなみに、同協会は被災地に位置しながらも、なお被災者へ温かい食事や物資の提供を続けているため、台湾の衛生福利部に2025年度「コミュニティ金点賞」にノミネートされた。

昼食は「果農の家」農園で楠西産の果物を使った料理を堪能した。同農園の経営者江仲緯氏は林一夫氏と同じくUターン者の代表で、近年地方創生事業に積極的に取り組んでいる。午後には約300年の歴史を有する「鹿陶洋江氏古宅(集落)」を訪問した。集落にある古い住宅は百年以上の歴史を誇っている。その多くが地震により甚大な被害を受けたが、鹿田里の黄漢威里長の案内により、代々受け継がれてきた江氏一族の栄光を偲ぶことができた。

今回の見学ミニツアーでは、地元の住民がお茶・果物・笑顔で遠方からの来訪者ををもてなしてくれた。こうした交流は言葉の壁を越えて、台湾と日本の若者に楠西住民の復興に向けたレジリエンスに深い感銘を与えた。若者も復興の進行を切に祈願した。

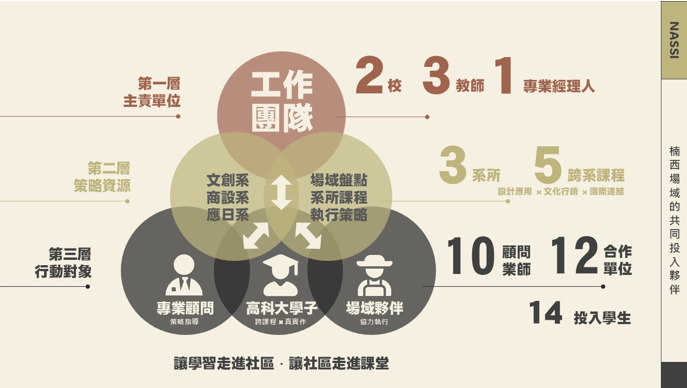

二、 計畫說明:青年駐地,讓地方有了新聲音

接待這次「地方創生研習」營隊時,本計畫團隊的駐地行動正進入第三個月,許多媒體對我們舉辦的這次「楠西再生·關懷小旅行」進行了隨行的報導,對楠西地方人士產生極大的鼓舞效應。

本文研究者們(以下簡稱本團隊)接受臺南市政府客家事務委員會委託(以下簡稱臺南客委會),自2024年12月起執行「臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站」計畫(以下簡稱工作站)。楠西區的客家人口約佔全區總人口的7%,其族群源流可追溯至清領時期兩支不同的移民脈絡、一支自中國東渡來臺落腳於此,另一支則於清領末年至日治初期的二度、三度移民潮中抵達。歷經數個世代的落地生根,客家語言與文化逐漸受到閩南社會的影響與滲透。如今多數後代子孫雖仍保留著客家歲時祭儀與禮俗文化,卻已難以以客語溝通。

在2022年9月,客家委員會因應族群主流化政策,推動將具客家血統、但語言轉化為閩南語的族群正名為「客底」,並委託學術單位辦理「客底文化發展計畫」。臺南楠西的客底文化集中體現在鹿陶洋江家古厝-這裡是臺灣保存至今規模最大、脈絡最完整的客家聚落之一,屋舍排列嚴謹、院落深遠,仍可見祭祀禮俗、飲食文化與建築風格中的客家痕跡,其中「吃公」文化更是地方的重要精神象徵。

在這樣的歷史與文化脈絡下,工作站的成立不僅是延續文化調查的學術任務,更是一場從青年視角出發的地方行動。計畫目標在於透過駐地陪伴與共學實踐,培力青壯世代對客家主體性文化的認同,同時串聯地方特色產業、社區組織與在地人才,為文化再生注入行動能量。

2、 計画の説明:青年の駐在が、地域に新たな声をもたらす

今回の「地方創生研修」プログラムを受け入れた時点で、本計画チームの駐在活動はちょうど3か月目に入っていた。本チームが企画した「楠西再生ミニツアー」には多くのメディアが同行取材を行ったため、楠西住民は大いに励まされた。

本研究の執筆者ら(以下、本チーム)は、台南市政府客家事務委員会(以下、台南客委会)から委託を受け、2024年12月より「台南原郷客家集落青年駐在ワークステーション」計画(以下、ワークステーション)を行なっている。楠西区の客家人は、区全体人口の約7%を占めており、そのルーツは清朝統治期までさかのぼる。清早期に中国から海を渡って台湾に定住した移民もあれば、清末期から日本統治初期にかけての第2波・第3波移民に由来する者である。

世代を重ねるなかで、客家の言語と文化は次第に閩南社会の影響を受け、変容していった。現在、多くの家庭では客家の年中祭祀や礼儀・風俗が保持されているが、若い世代が客家語でコミュニケーションを取れなくでなっている。

2022年9月、行政院客家委員会は「族群主流化」政策に応じて、客家の血統を継いでも閩南語を話す人々を「客底」と明確に命名し、学術機関に「客底文化発展計画」の実行を委託した。

「鹿陶洋江氏古宅」は台南・楠西における客底文化の最たる代表である。台湾に現存する客家集落の中で、同が最大の規模を誇り、最も由緒ある集落と言える。同「古宅」はきちんとした建物配置と奥行きのある院落構造を有しており、その祭祀・風俗・食文化・建築様式から客家文化が感じ取ることができる。なかでも、「吃公(チィーコン)」文化は地域の重要な精神的象徴となっている。

このような歴史的・文化的背景のもとに、ワークステーションの設立は単なる文化調査の延長ではなく、若い世代の視点に基づいた地域行動として位置づけられている。計画の目的は、駐在員の支援と共学の実践により、若い世代が客家文化の主体性に対して誇りを持たせる同時に、地域の特色産業・コミュニティ組織・人材をつないで文化再生に向けた行動力を生み出すことである。

三、 大地震重創楠西:盤點與再生

看似定錨清楚的計畫目標背後,本團隊啟動的第一個月,楠西場域就經歷了一場規模6.4的強震,雖然無人命傷亡,卻造成逾半房屋受損。前述的鹿陶洋江家古厝也難逃摧殘,那是歷史在一夕之間留下的傷痕。

震災後,臺南市長黃偉哲陪同賴清德總統與客家委員會主委古秀妃前往勘災,強調必須透過中央與地方的合作,盡速修復,以維護古厝的傳統樣貌。這場地震不僅損壞建物,也讓外界再次看見楠西偏鄉的脆弱結構,人口高齡化與老屋高齡化並存的「雙老現象」。災後,許多青年為了照顧長輩,選擇暫時將家人接往外地避災,使原本緊密的鄰里關係更加鬆散,重建的力量因此變得稀薄。

正因如此,駐地工作站的任務在震後顯得更加迫切。本團隊進入社區後,第一項工作並非立即著手重建,而是盤點受損建築的現況、彙整可用的地方資源,也凝聚仍留在原鄉、願意共同行動的居民,以及在地的社團組織幹部。這樣的盤點不只是數據蒐集,而是一場與土地重新對話的過程。

3、 大地震による楠西の被災:現状の把握と再生

本チームは計画目標を明確に定めて駐在を開始したばかりの1か月後に、楠西はマグニチュード6.4の強震に見舞われた。人的被害はなかったものの、住宅の過半数が壊れていた。前述の鹿陶洋江氏古宅も例外ではなかったため、地元の発展にとって大きな打撃であった。

台南市長の黄偉哲氏は頼清徳総統および客家委員会の古秀妃主任委員に同行して現地を視察し、中央と地方の連携によって迅速に修復を完成させ、古宅の元の様子を守るべきだと強調した。この地震は建物を壊しただけでなく、辺地である楠西の課題──人口の高齢化と古い家屋の立ち腐れが共になす「二重の老い」──を改めて呈している。その後、多くの若者が高齢の家族を介護するために、一時的に親族を他地域へ移し避難させた。したがって、密接であった近隣関係が薄れて再建の力も弱まった。

以上をふまえて、駐在ワークステーションの起用は至急になっている。本チームはコミュニティに入ってから、最初に急いで復旧に取りかかるというより、いち早く壊れていた建物の現況を把握し、利用可能な地域資源を整理した。また、当地に留まり共に行動したがっていた住民や、地域団体の幹部を結集することができた。つまり、この「把握」は単なるデータ収集ではなく、現地の実情に向き合い、問題解決に取り組む行動である。

四、 關懷小旅行:讓災後的楠西被重新看見

地震過後,楠西的再生不只是一場修復工程,更是一場集體行動的覺醒。在工作站設立之初,本團隊即邀請專家與學者顧問多次陪同進入場域,進行現地會勘與學生實地調查,並與鹿田里里辦公處、楠西區商圈發展協會、祭祀公業法人臺南市江達清、果農之家(國發會「森果川自造所–地方創生青年培力工作站」執行團隊)、楠西社區發展協會等單位確認夥伴關係與未來營運模式。這些會議與討論,讓「重建」不再只是建築的名詞,而成為地方共學與協作的起點。

在臺南客委會的督導下,團隊開始規劃「楠西再生.關懷小旅行」-與既有的觀光活動不同,而是邀請參訪者一同參與社會設計的實踐;透過災區的走讀,讓參訪者理解地方居民如何在「生活」與「生計」之間尋求平衡;也藉由專業導入,整合產、官、學、民各界力量,描繪楠西未來轉型為永續農村的藍圖。

本團隊在高科大國際事務處、應用日語系黃愛玲副教授、陳志坪助理教授,以及台南應用科技大學商品設計系王藝蓁助理教授的協辦下,分別於2025年3月8日邀請日本福岡工業大學師生(由藤井洋次教授帶隊)、9月7日邀請日本熊本學園大學師生(由田上智宜副教授帶隊)參訪楠西。來訪師生除了聽取江家古厝的重建流程,也前往楠西社區發展協會與高齡學員共同體驗手作與共學活動,並在青年返鄉代表江仲緯先生經營的「果農之家」用餐,享用以「百果之鄉」果物入菜的料理。那一日的餐桌,不僅串起地方風味,也串起了跨國的理解與情誼。

福岡工業大學師生在楠西特產蜜棗採收期間,有機會參觀獲選全國百大青農的林一夫先生經營的「安心棗園」,享用無毒的蜜棗。藤井洋次教授任教於該校社會環境學部,在日本也累績了很多輔導農民轉型的經驗,他對於林一夫先生返鄉後,將父親經營20多年的棗園轉型,不只取得產銷履歷升級版(TGAP PLUS)的驗證,同時兼顧良好農業規範、勞動安全、食品安全及環境永續等議題,非常敬佩。

4、 見学ミニツアー:災後の楠西を再び可視化するために

楠西の再生は、単なる修復作業を意味するだけではなく、地域の関係者が集まって行動し出す契機でもあった。ワークステーションの設立初期に、本チームは幾度も専門家・顧問の学者らの協力を得て、現地踏査および学生の実地調査を行うとともに、鹿田里里オフィス・楠西商店街発展協会・祭祀公業法人・台南市江達清・「果農の家」(国家発展委員会「森果川自造所–地方創生青年育成ワークステーション」運営チーム)・楠西社区発展協会などの団体と、協働関係および今後の運営モデルを確認した。複数回の会議や対話を交わしてこそ、「復興」は文字にとどまらず、地域における共学と協働が順調に始動できるわけであった。

台南客委会の指導のもと、本チームは「楠西再生見学ミニツアー」の企画を開始した。これは従来の観光イベントとは異なっている。参加者が被災地の訪問を通して、住民が「生活」と「生計」の間でどのように均衡を取っているのかを理解し、社会デザインの実践に加わることが目的である。また、この企画の更なる発展として、産・官・学・民の力を統合して、楠西が未来に向けて持続可能な農村へ転換することがあげられる。

本チームは、高科大国際事務処、応用日本語学科の黄愛玲准教授・陳志坪助教授、台南応用科技大学商品デザイン学科の王藝蓁助教授の協力を得て、2025年3月8日には藤井洋次教授が率いた福岡工業大学訪問団、同年9月7日には田上智宜准教授が率いる熊本学園大学訪問団を楠西に招待した。訪問者は、江氏古宅の復旧プロセスの説明を受けたほか、楠西社区発展協会で高齢者とともに手作り・共学活動を体験した。また、Uターン者の代表である江仲緯氏の運営する「果農の家」で、地元産の果物を活かした料理を堪能した。このような食事は地方の風味をもってもてなすだけでなく、国境を越えた理解と友情をも結びつける場となった。

福岡工業大学訪問団は楠西特産のインドナツメの収穫期に訪問したため、全国百大若手農家に選ばれた林一夫氏の「安心インドナツメ園」を見学し、無農薬のインドナツメを堪能した。同訪問団の藤井洋次教授は社会環境学部に所属しており、日本でも農家の構造転換の支援に多く携わってきた。藤井教授は、Uターンした林氏が父が20年以上守ってきたインドナツメ園を更新し、生産履歴の上位版である「TGAP PLUS」認証を取得し、良好な農業規範・労働安全・食品安全・持続可能性など高い基準を求める姿勢に深く感銘を受けたという。

熊本學園大學師生參訪楠西時,雖然蜜棗採收已結束了,但是「玉井之門」果乾公司(設立在楠西,也是楠西商圈發展協會會員)為師生籌備了各種天然健康果乾的品嘗會。也是青年返鄉的第二代經營者蔡明寰先生說明「玉井之門」原本是他的父母在2000年創立,以純手工細火烘烤、無防腐添加物的加工方式,製作出成功保有水果的氣味芬芳,又不失鮮甜滋味的果乾。蔡明寰先生接手後,打開電商通路,並以他的機械科專業,改良芒果乾製程、轉型綠能烘焙等,包括研究水果下腳料的再生利用。

熊本學園大學田上智宜副教授的專門研究領域就是台灣的地方研究,所以他已經走訪過全台很多鄉村地區,他覺得楠西大地震即使重創很多民宅,並造成果園的大量落果,但是楠西的青壯世代經營者仍努力投入重建,對未來充滿信心,是很值得各界參訪的地方創生案例。

這場「關懷小旅行」之所以重要,不在於遊程的華麗,而在於它為災後的楠西開啟了新的小旅行視角。居民不再只是災民,而是故事的主角;青年不再只是協助者,而是地方再生的推手。正如臺南客委會主委陳新裕所言:「每一次有溫度的小旅行,都是讓世界看見楠西的機會。」而這一次,楠西真的被看見了;在地震的灰塵之後,以重新站起的姿態。

熊本学園大学訪問団が楠西を訪れた際、インドナツメの収穫はすでに終了していた。一行は「玉井之門」ドライフルーツ会社を訪れることにした。「玉井之門」は本部を楠西に構えており、楠西商店街発展協会のメンバーのためである。同会社では訪問団のためにさまざまな天然かつヘルシーなドライフルーツを提供し、試食会を催した。Uターン者かつ二代目経営者である蔡明寰氏は、「玉井之門」は2000年に両親が創立したという。また、蔡氏によれば、両親は防腐剤・添加剤を使用せずに、手作業かつ低温で脱水する加工法を用いて、ドライフルーツが果物本来の香りと甘みを保有しているよう心掛けている。蔡氏が事業を引き継いだ後は、EC(電子商取引)チャネルを開設したり、自分の機械工学に関する専門知識を活かしてドライマンゴーの加工プロセスを改良し、グリーンエネルギーを利用する脱水加工法に転換したりして、果物の副産物の再利用についても研究している。

熊本学園大学の田上智宜准教授は専門領域が台湾の地域研究のため、これまで台湾各地にある多くの農村を訪れてきた。田上教授は、楠西では大地震により多くの住宅が壊れており、果園で大量の落果が発生したにもかかわらず、若い世代の経営者たちが再建に懸命に取り組み、未来に対して強い信念を持っていることを評価し、地方創生の良い事例として見学に値すると語った。

この「見学ミニツアー」は豪華な観光プログラムではないが、地震後の楠西を新しい視点で見る契機を作るツアーである点に価値があると言える。住民はもはや被災者だけではなく、地元の主人公となっている。若い世代も支援者だけではなく、地方再生の推進者となっている。まさに台南客委会の陳新裕主任委員が述べるように、「毎回の温かみのあるツアーが、世界に楠西を見せる機会である。」今回、楠西の皆さんは地震後に再び立ち上がる姿で人々の視野に入っている。

五、 臺日大學師生參訪楠西的回饋

臺南市客委會陳新裕主委對高科大應用日語系師生陪同福岡工業大學、熊本學園大學師生參訪楠西,深表感謝-因為楠西正處於重建期,日本推動地方創生也十餘年,成功案例很多。透過日本的大學師生的觀察,更能夠對「楠西小旅行遊程設計」提出寶貴的建議-包括江家古厝導覽、秘境月老公參拜(楠西密枝里赤靈宮)、楠西百果風味餐桌(果農之家)、社區體驗手作(楠西社區發展協會)、初果及優質加工食品選物採買(安心棗園、玉井之門),呈現楠西多面向的文化風景與創生實踐。

高科大應用日語系黃愛玲教授帶隊福岡工業大學師生參訪楠西後,隔日於該系舉辦了一天的「交流工作坊」,讓福岡工業大學與應日系學生發表參訪感想並提出建言。黃愛玲教授表示透過這次難得的參訪機會,師生都得以親身深入體驗楠西的生活環境與人文風貌。彙整師生們的意見-與台日的許多鄉村地區一樣,楠西也面臨高齡化的挑戰。然而,讓大家印象最深刻的就是他們遇見的每一位楠西居民都充滿活力,即使他們遭逢大地震的衝擊。

黃愛玲教授也提到她反向的觀察-特別對日本學生而言,應該能深刻感受到台灣高齡者的開朗與動力。對比因為在日本長期高壓、重視社會規範的環境下,許多長者因害怕被指責「過度干預」,而選擇封閉自我,導致社會性孤立。她相信這樣的彼此啟發與反思,正是台日交流最有意義的地方。

應用日語系陳志坪助理教授表示對「果農之家」的經營案例印象深刻-有別於多數以原料供應為主的傳統農業型態,而是以「品牌化、加工化、通路化」為核心,導入現代企業經營思維的典型案例。江仲緯先生在承接家族果園後,並未沿用過去僅種植、採收、交貨的模式,而是選擇從生產端一路延伸至加工、包裝、展示與市場行銷,實踐「從產地到商品」的完整價值鏈佈局。

陳志坪助理教授的專攻就是經濟學,所以他認為果農之家已逐步地將一級產業(生產)、二級產業(加工)、三級產業(行銷與服務)串聯,進而形成日本所稱的「六次產業化」模式。這種由農民自行掌握生產鏈的做法,不僅提高收益,也使農業從「被動供應者」轉變為「主動市場參與者」。此模式對台灣農業轉型具有重要啟示-唯有走向多元價值創造,農業才能成為具有吸引力與可持續性的產業選項。

本團隊也感受到到楠西地方人士對「地方品牌」形構與轉型的需求-已經不是二級產業的美麗包裝,而是整個視覺識別系統皆能看見青年與社區攜手創造的成果,並且可傳達地方故事與情感價值,進而提升形象,也讓更多年輕人有返鄉意願,看見投入地方特色產業的可能性,形成永續循環的創意生態。

5、 楠西訪問に関するフィードバック

台南市客委会の陳主任委員は、高科大応用日本語学科の教員・学生が福岡工業大学および熊本学園大学の師生を伴って楠西を訪問したことに深く感謝の意を示した。日本では地方創生が十数年にわたり推進されており、多くの成功事例がある。そのため、日本訪問団の観察を通じて、今再建の期間にある楠西に「ツアープログラムの企画」に関して貴重な指摘が可能となった。また、江氏古宅のガイドツアー・秘境月老公参拝(楠西密枝里赤靈宮)・楠西百果風味の食事(果農の家)・地域体験型の手作りワークショップ(楠西社区発展協会)・初物および良質な加工食品の購入(安心インドナツメ園・玉井之門)といったプログラムは、楠西における文化景観と地方創生事業の多様性を示している。

高科大応用日本語学科の黄愛玲教授は、福岡工業大学の楠西訪問の翌日に、同学科で1日「交流ワークショップ」を開催し、両校の学生に訪問の感想と自分の提案を発表させるようにした。黄教授は、この貴重な訪問機会を通じて、師生が楠西の生活環境や人文的風景を直接体験できたと言った。両国にある多くの農村と同様に、楠西も高齢化に直面している。しかし、一同の感想をまとめると、楠西の住民は地震の影響を受けたにもかかわらず、その一人一人の活力に満ちている様子が最も印象的であったという。

さらに、今回は日本の学生にとって台湾の高齢者の明るさと活力を感じ取れる機会であったと、黄教授は日本の若者に対する観察を語った。なぜかと言えば、多くの日本高齢者は台湾のそれと異なり、「過度な干渉」と責められることを恐れ、自己を閉ざして社会的孤立を感じているという。このようにお互いに勉強になることこそ、日台交流の最も有意義なところであると黄教授は考えている。

応用日本語学科の陳志坪助教授は、「果農の家」の経営事例に印象深いと述べた。専門が経済学の陳助教授の分析を次のようにまとめている。原料供給を主に向けた伝統的な農業とは異なり、同会社は「ブランド化・加工化・流通化」を中核に現代的な企業経営のマインドセットを導入した典型的事例である。江仲緯氏は家族果園を引き継いだ際、従来の栽培・収穫・納品の方式には頼らず、生産から加工・包装・展示・マーケティングまで一貫した「産地から商品まで」のバリューチェーンをマッピングしている。

陳は以上をふまえて、「果農の家」が一次産業(生産)・二次産業(加工)・三次産業(販売・サービス)を段階的に結びつけ、いわゆる「六次産業化」のモデルを形成していると評価している。農家自らがこのように生産チェーンを掌握する方法は、収益向上のためだけでなく、農業を「受動的な供給者」から「能動的な市場参加者」へと変化させるものである。陳はこのモデルが台湾農業の構造転換において重要な示唆を与えるという。つまり、多様な価値を創出することで、農業が魅力的かつ持続可能な産業となりうるとのことである。

本チームも、楠西の住民が「地域ブランド」の形成・転換を求める欲求を感じている。楠西において、地域ブランドはもはや二次産業的な美しい包装ではなく、ビジュアルアイデンティティを通して青年とコミュニティがともに創り出した成果が反映されたものである。また、楠西は地域の物語や感情価値を伝えることができることにより、さらに地域イメージが向上させ、より多くの若者にUターンする意向を持たせるようにしている。本チームからすれば、楠西では地域特色を生かした産業への関与の可能性が示されており、持続可能な創意生態系が形成されていくだろう。

六、 共識與創生:楠西未來的發展藍圖

經過前期的盤點與國際交流,楠西的重建逐漸從行動走向對話。2025年5月29日,本團隊邀集臺南市政府客家事務委員會長官、楠西區何榮長區長、地方賢達代表與本計畫的專家、學者顧問齊聚一堂,在「趣淘漫旅」飯店會議廳舉辦「楠西共識會議」。這是震後首次跨部門、跨世代的正式討論會,目標在於釐清災後現況,並共同勾勒地方創生的未來藍圖。

與會成員圍繞「如何讓重建與創生並行」展開熱烈討論。除了檢視目前的修復進度,也集思廣益提出實際的行動方案。會中多位地方代表特別提到,未來希望能以「兩天一夜」的深度行程為主軸,讓遊客能在楠西真正停留、深入體驗。不同型態的旅宿業者也分享了各自的構想:包括由何鈺霖執行長團隊營運的「優質楠西民宿」、座落於曾文水庫園區的「趣淘漫旅」飯店、梅嶺風景區唯一合法露營區「神秘氣場露營區」(由臺南市露營協會林明賢理事長營運),以及龜丹溫泉區的特色民宿等。大家一致認為,未來應從「被動的訂房」轉向「主動的遊程設計」,以整合資源的方式行銷整個楠西區,讓觀光帶動地方經濟復甦。

這場會議不僅促進各界的溝通,也凝聚了災後共識;地方創生並非重建的附屬品,而是災後生活重新開始的起點。許多居民在會議中第一次提出自己的構想,有人希望推動社區導覽,有人提議開發地方選物品牌,也有人思考如何以文化活動延續社區凝聚力。

同時,本團隊也協助培力地方團隊撰寫提案,成功爭取到中央部會的支持資源,讓地方行動有了持續延伸的動能:

1. 楠西社區發展協會—文化部推動社區營造及村落文化補助計畫「楠西共享廚房:從災後重建到文化賦權社區」(執行中)。

2. 國立高雄科技大學校內USR前導計畫(教育部)—「再造楠西:以歌聲守護社區」(執行中)。

這些計畫的推動,使災後重建從「硬體修復」邁向「文化與心靈重建」,地方組織在過程中學會提案、合作與管理,也讓青年得以在行動中實踐專業。

共識會議的結束,並不代表討論的終點,而是另一段創生旅程的起點。正如一位與會的地方夥伴在發言時所說:「我們不是在重建房子,而是在重建我們彼此的連結。」此刻,楠西的重生樣貌逐漸清晰,那是一個由社區出發、由眾人共同繪製的未來。

6、 合意形成と地方創生:楠西の発展ビジョン

前期の現況把握と国際交流を経て、楠西の復興は徐々に「行動」から「対話」へと展開していった。2025年5月29日、本チームは台南市政府客家事務委員会の関係者・楠西区長の何榮長氏・地域の関係者・本計画の専門家と顧問の学者を招き、「趣淘漫旅」ホテル会議室で「楠西合意形成の会」を開催した。これは地震後に初の部門や世代を越えた正式な議論の場であり、現状を整理しつつ、今後の地方創生のビジョンを共同で描くことを目的としたものである。

参加者は「どのように復興と創生を両立させるか」を主題に、活発な意見交換を行なった。現状の修復状況の確認にとどまらず、今後の活動につながる幅広い提案も出された。会議の中では、特に多くの地域関係者が「1泊2日」の深度体験型プログラムを整備することで、観光客が楠西に滞在して地域の魅力を深く味わえる仕組みを作りたいとの意向を示した。宿泊事業者もそれぞれの特色に沿って構想を共有した。列席の業者は、何鈺霖CEOチームが運営する「高品質楠西民宿」・曾文ダム公園敷地内の「趣淘漫旅」ホテル・梅嶺エリアで認証された唯一のキャンプ場「神秘気場キャンプ場」(台南市キャンプ協会林明賢理事長運営)・亀丹温泉エリアの特色民宿などが挙げられる。参加者全員が、今後は「受動的な予約待ち」から「能動的な観光プログラムの企画」へ転換し、地域全体の資源を統合しなが楠西区をマーケティングし、観光による地域経済を活性化を目指すべきだとの認識を共有した。

この会議は、各界のコミュニケーションを促進するとともに、被災後の共通認識を形成する契機となった。地方創生は復興の副次的な要素ではなく、被災後の生活再建の出発点である。会議では多くの住民が初めて自らの構想を提案し、コミュニティガイドの推進・地域ブランド商品の開発・文化活動によるコミュニティの絆の再構築など、多様なアイデアが示された。

同時に、本チームでは以下の地域団体の提案書作成を支援し、中央政府からの支援資源の獲得に成功した。それにより、地域の取り組みは継続的に発展する基盤を得ることができた。

1. 楠西コミュニティ発展協会:文化部推進のコミュニティづくりおよび村落文化補助計画「楠西シェアキッチン:被災後の復興から文化によるエンパワメントへ」(実施中)。

2. 国立高雄科技大学校内USRパイロットプロジェクト(教育部):「楠西再創造:歌でコミュニティを守る」(実施中)。

これらのプロジェクトが進むことで、災後復興は「ハード面での修復」から「文化・精神面の再生」へと広がりを見せている。ひいては、地域組織は提案書の作成・協働・マネジメントなどの実践的なスキルを身に付け、若者も活動において自らの専門・能力を発揮する機会を得た。

合意形成の会は議論の終着点ではなく、新たな地方創生の始まりである。ある参加者が述べたように、「私たちは再建しているのは住宅ではなく、互いのつながりなのだ。」その言葉とおり、楠西の再生の姿は徐々に形を成し、地域発の将来像が人々の協働によって描かれはじめている。

附錄:媒體精選

自由時報2025年3月8日《嚐蜜棗、訪古厝、看社造 日本大學生楠西災區關懷小旅行》

https://reurl.cc/86rKOj

自由時報2025年9月7日《台日青年齊聚台南楠西 展開地方創生之旅》

https://reurl.cc/4badnK

付録:メディア掲載記事(抜粋)

自由時報 2025年3月8日 「インドナツメを賞味し、古宅を訪れ、コミュニティづくりを体験 日本の大学生が楠西災害地域を訪問する見学ミニツアー」https://reurl.cc/86rKOj

自由時報 2025年9月7日 「台日若者が台南・楠西に集結 地方創生の旅を展開」

https://reurl.cc/4badnK