由大學教師透過部落格傳播 歷史建築作為台灣地方資源的活用事例之行動 ―從日台USR交會點而生的知識交流之可能性―

一、摘要

筆者作為千葉大學專門研究建築規劃與地方營造的大學教師,獲邀參與以千葉大學COC(Center of Community)計畫與台灣大學USR(University Social Responsibility)活動的合作與交流為主要目的之參訪,迄今已訪問台灣26次。筆者利用這數次訪問中的空檔,迄今已走訪並紀錄超過240件包括日治時期建造的建築在內的台灣各地歷史建築的保存與活用事例,且以日文在部落格(https://www.tjcreativeculture.com)上發表。

調查對象多為日治時期建造的設施與當地文化及經濟結合並進行創造性再生的事例,目前這些事例較少被以日文進行系統性的介紹。筆者從外部專家的視角,以實地調查、公開資訊為本介紹這些空間,並將其以紀錄形式在線上分享。

此項行動對日本方面而言,為地方資源活用提供嶄新視角,並具有提升教育與實務應用可能性之效果;對台灣方面而言,來自海外的關注可促進文化自信及政策支持,進而改善地方營造並提升國際評價。如此一來,兩國間的知識交流雖然緩慢,卻也已逐漸形成雙向的知識交流迴路。

本行動並非透過日台USR進行的大學間交流,而是從個人立場、專業以及日台間因歷史關係產生連結的地點出發進行的個人行為。筆者今後也將持續調查尚未走訪的35件新事例,並透過訪談相關人員及分析政策文件,將個人因行動而來的見聞昇華為學術見解,並期望能回饋於地方營造及人才培育。

要旨

筆者は千葉大学で建築計画および地域づくりを専門とする大学教員として、千葉大学のCOC事業と台湾の大学におけるUSR活動との連携・交流を主目的とした招待を通じ、これまで26回台湾を訪問してきた。これらの訪問の合間を活かし、日本統治期に建設された建築物を含む台湾各地の歴史的建造物の保存・活用事例を訪問し、これまで240件以上を記録、日本語でブログ発信(https://www.tjcreativeculture.com)を行ってきた。

調査対象の多くは、日本統治期に建てられた施設が現地文化や経済と結びつく形で創造的に再生されたものであり、日本語で体系的に紹介された事例は少ない。筆者は外部専門家の視点から、現地調査と公開情報をもとに、それらの空間を記録としてオンライン上で共有してきた。

この取り組みは、日本側にとっては地域資源活用の新たな視点をもたらし、教育や実務への応用可能性を高める効果を持つ。一方、台湾側にとっても海外からの注目は文化的自信や政策的支援を促し、地域づくりの改善や国際的評価の向上につながる可能性がある。こうして両国間には、緩やかではあるが双方向的な知的交流の回路が形成されつつある。

本実践は日本と台湾のUSRを通じた交流ではなく、個人の立場・専門性・日台の歴史的関係が交差する地点から生まれたものである。今後は、未訪問の35件を含む新規事例調査を継続するとともに、関係者への聞き取りや政策文書分析を通じて、個人的実践知を学術的知見へと昇華させ、地域づくりや人材育成への還元を図る。

1. 前言(背景與問題意識)

台灣各地現存許多歷史建築,其中包括日治時期建造的建築物。近年來,許多建築翻新(re:novate)後被賦予新的功能與用途,對地方文化的傳承以及地方經濟的活化起到積極作用。這些事例由於將歷史價值與現代使用進行結合,可成為地方資源活用的有效典範。

然而,關於這些翻新事例的資訊十分零散,以日文進行的系統性介紹資料更是幾乎不存在。因此,日本的研究者與實務者參考台灣案例的機會相當受限,雙方互相學習或進行比較研究的基礎可說是並不完備。

筆者作為專門研究建築規劃與地方營造的大學教師,曾受邀參與以千葉大學COC計畫與台灣大學USR活動之間的合作與交流為主要目的之計畫,已訪問台灣26次。受邀期間的主要活動包括大學間的地區合作計畫及PBL(專案導向學習),而筆者也會利用其中空檔,持續調查與記錄各地歷史建築的翻新事例。

本行動與報告從筆者的專業領域進行觀察與分析,並是在每次持續受邀造訪台灣的背景下進行。本報告期望透過記錄與傳播在台灣獲得的見解作為對訪問地台灣的報恩,也意在探索對日台雙方地方營造及文化資源活用有學術上與實務上貢獻的可能性。

2. 行動的背景與經過

筆者是在2017年5月,受邀擔任台灣USR(University Social Responsibility,企業社會責任/大學社會責任)啟動研討會的主題演講者時首次訪問台灣。這成為筆者與台灣交流的契機。筆者當時對台灣的了解十分匱乏。即便參與以地方創生為主題的USR研討會,與筆者的研究領域也並無直接關聯。除此之外,台灣USR團隊中屬於建築領域的教師並不多,學術上的接點也相當有限。

即便如此,筆者在實地考察中仍接觸到一些做為地方創生措施的歷史建築再利用事例。然而,當時的說明並未以文化創意的觀點切入,筆者對其背景與目的也缺乏深入理解。在疫情前所走訪的約 25 件案例中,筆者的關注點依然相對分散,尚未形成系統性的認識。

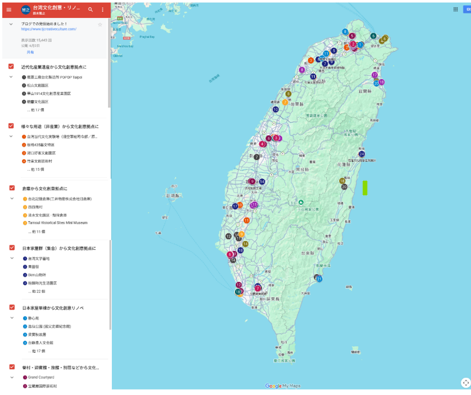

從2020年3月至2022年秋,筆者的台灣訪問由於疫情影響不得不中斷。直至2023年起,千葉大學開始派遣學生參加短期留學計畫「台灣地方PBL」,筆者也因參與事前協調開始進行每年約5次的台灣訪問。該計畫在台灣各地進行,使筆者有更多機會造訪不同城市(見圖1)。

此時,筆者接觸到台灣文化政策與地方振興的核心概念—文化創意產業,即涵蓋設計、工藝、視覺藝術、文化資產活用型觀光等的創意產業群。這成為筆者理解台灣歷史建築的重要轉捩點。筆者開始能將過去理解為個別現象的場所,明確地放入如此的產業與地方營造的脈絡中理解。由於有以新框架重新評價過去的訪問案例的可能,筆者對探索與紀錄的熱情也迅速提升。

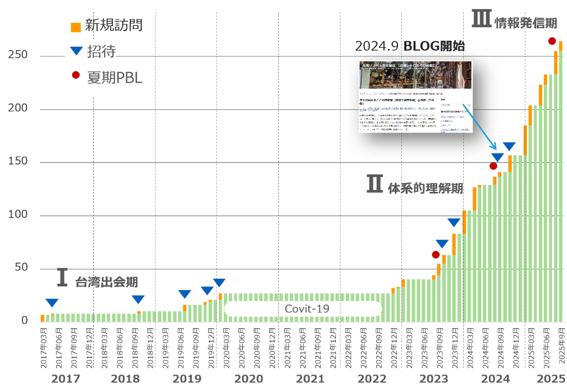

這一過程如圖2「走訪事例數量的變化」所示,分為三個時期:第Ⅰ期(2017〜2020年初)為與台灣的初次接觸期,訪問事例數少,累計約25件。第Ⅱ期(2022年底〜2024年)為系統性理解期,打開文化創意的視角後,走訪事例數快速增加,累計超過100件。第Ⅲ期(2024年9月以後)為資訊發信期,開始透過日文在部落格(https://www.tjcreativeculture.com)(見圖3)上系統性地介紹事例並持續訪問,至2025年10月已累計超過260件。如此變化顯示,筆者經歷明確階段逐步深化關注及擴展活動規模。

1. はじめに(背景・問題意識)

台湾各地には、日本統治期に建設された建築物を含む多くの歴史的建造物が現存している。その多くは近年のリノベーションによって新たな機能や用途を与えられ、地域文化の継承と地域経済の活性化に寄与している。これらの事例は、歴史的価値と現代的利用を結びつける点で、地域資源活用の有効なモデルとなり得る。

しかし、こうしたリノベーション事例に関する情報は断片的であり、とくに日本語による体系的な紹介はほとんど存在しない。そのため、日本の研究者や実務者が台湾の事例を参照する機会は限られており、相互の学びや比較研究の基盤が十分に整っているとは言い難い。

筆者は、建築計画および地域づくりを専門とする大学教員として、千葉大学のCOC事業と台湾の大学のUSR活動との連携・交流を主目的とする招待を受け、これまでに26回台湾を訪問してきた。招待の主活動は大学間の地域連携事業やPBL(Project-Based Learning)であったが、その合間を活用し、各地の歴史建築リノベーション事例を継続的に調査・記録してきた。

本実践と報告は、この専門分野に基づく観察と分析、そして継続的な招待による訪問機会を背景としている。台湾で得られた知見を記録・発信することにより、交流先台湾への恩返しを果たすとともに、日台双方の地域づくりや文化資源活用に資する学術的・実務的貢献の可能性を探ることを目的としている。

2. 実践の背景と経緯

筆者が台湾を初めて訪れたのは2017年5月、台湾におけるUSR(University Social Responsibility)のキックオフシンポジウムにキーノートスピーカーとして招かれたことが契機であった。当時、台湾についての筆者の知識は乏しく、USRは地方創生を主題としていたが、筆者の研究テーマとは直接的な重なりは少なかった。台湾側のUSRチームにも建築分野の教員は少なく、学術的な接点は限定的であった。

それでも、現地視察の中で地方創生の一部として歴史的建築物のリノベーション事例を見せてもらう機会があった。しかし、当時は文化創意という文脈での説明はなく、その背景や目的を十分に理解していたわけではなかった。コロナ禍前までに訪問した事例は約25件であり、断片的な関心にとどまっていた。

2020年3月から2022年秋までは、コロナ禍により台湾訪問が途絶した。2023年に入り、千葉大学の学生を短期留学で派遣する「台湾ローカルPBL」が開始され、筆者はこれらの事前調整も含めて、年間5回程度台湾を訪問するようになった。このプログラムは台湾各地で行われるため、多様な都市に滞在する機会が格段に増えた(図1)。

この頃、台湾の文化政策や地域振興の中核概念である文化創意産業、すなわちデザインや工芸、視覚芸術、文化資産活用型観光などを含む創造的産業群に触れたことは、大きな転機となった。それまで個別の現象としてしか捉えられなかった場所が、この産業分野や地域づくりの文脈の中で明確に位置づけられるようになったのである。過去の訪問事例も含めて新たな枠組みで再評価が可能となり、探索と記録への意欲は一気に高まった。

こうした経緯は、図2「訪問事例数の推移」に示すように三つの時期に分けられる。第Ⅰ期(2017〜2020年初頭)は台湾との出会い期であり、訪問数は少なく累計は25件程度にとどまった。第Ⅱ期(2022年末〜2024年)は体系的理解期で、文化創意という視点を得てから訪問数は急増し、累計100件を超えた。第Ⅲ期(2024年9月以降)は情報発信期であり、日本語による体系的な事例発信をブログ(https://www.tjcreativeculture.com)(図3)で開始するとともに、訪問を継続し、累計は260件(2025年10月時点)を超えるに至った。この推移は、関心の深化と活動の拡大が明確な段階を経て進展してきたことを示している。

3. 翻新前後的用途與文化創意類型

本報告主要走訪並記錄台灣各地現存的歷史建築,其中尤以日治時期建造的建築設施為重點。其原因在於這些建築物在台灣現代化過程中扮演重要角色。不僅戰後仍轉作多樣用途而被保存至今,近年更經過翻新成為文化創意產業據點,對地方文化與經濟產生貢獻。此外,日治時期的建築可作為日本與台灣雙方歷史脈絡的連結,對兩國研究者與實務工作者而言具有較高的比較與研究價值。

雖然事例翻新前後的分類並非本報告的主要主題,本報告仍可作為概覽台灣翻新案例與文化創意產業的關係,及掌握其多樣性與傾向的基礎資料。

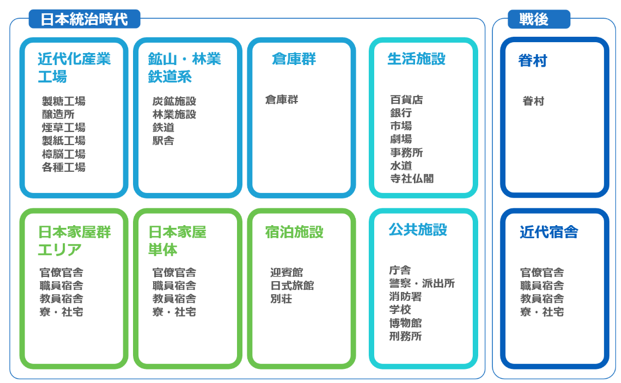

翻新前的用途與功能隨著時期不同而有差異(圖4)。日治時期主要為現代化工廠、礦業・林業・鐵道相關設施、倉庫群、生活設施、日本式住宅群及住宿設施、公共設施等多樣的建築類型。戰後則是增加眷村與現代宿舍,所以如政府用建築及官員宿舍、公職人員宿舍、教職員宿舍、宿舍・社宅等具有集合住宅特性的建築較多。

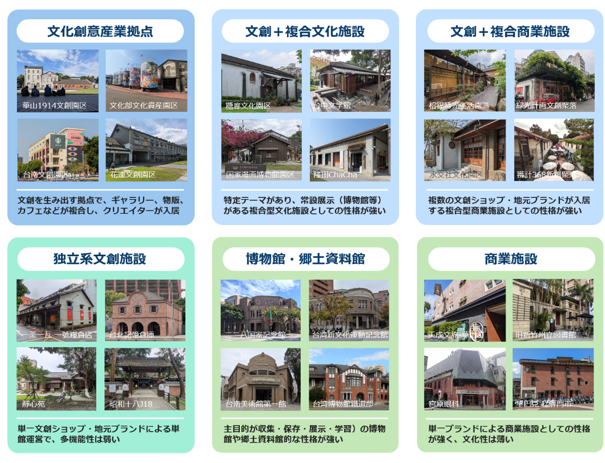

翻新後的用途與功能(圖5)可分類為六大類。①文化創意產業據點②文化創意與文化設施的複合體③文化創意與商業設施的複合體④獨立型文化創意設施⑤博物館或鄉土資料館⑥商業設施。

3. リノベーション前後の用途と文化創意の類型

本報告では、台湾各地に現存する歴史的建物の中でも、日本統治時代に建てられた施設を中心に訪問・記録している。その理由は、これらの建築物が台湾の近代化過程において重要な役割を果たし、戦後も多様な用途に転用されながら現存していること、さらに近年ではリノベーションを経て文化創意産業の拠点として再生され、地域文化や経済に寄与している事例が多く見られるためである。また、日本統治期の建物は日本と台湾双方の歴史的文脈を持ち、両国の研究者や実務者にとって比較・検討の価値が高い。

リノベーション前後の類型化は本報告の主題ではないが、台湾におけるリノベーションと文化創意産業の関係を俯瞰し、その多様性と傾向を把握するための基礎資料として位置づけている。

リノベーション前の用途・機能(図4)は、日本統治時代と戦後に分けられ、日本統治時代には近代化産業工場、鉱山・林業・鉄道系施設、倉庫群、生活施設、日本家屋群や宿泊施設、公共施設など、多様な建物が存在した。一方、戦後には省村(眷村)や近代宿舎が加わっており、官庁官舎、職員宿舎、教員宿舎、寮・社宅など集合住宅的性格をもつものも多い。

リノベーション後の用途・機能(図5)は、次の6つの類型に分類される。①文化創意産業拠点、②文化創意と文化施設の複合、③文化創意と商業施設の複合、④独立系文化創意施設、⑤博物館・郷土資料館、⑥商業施設である。

4. 行動概要—透過部落格進行資訊記錄與共享

筆者迄今為止走訪並記錄的事例資訊,不僅止於單純的考察紀錄。筆者系統性地整理每個事例的現場照片、精確位置資訊、翻新前後的用途變化、依文化創意產業分類的類型、設施運營形式、公開狀況與使用方式等,並附上簡明且客觀的解說。

選擇以部落格形式作為資訊傳播媒體的原因在於:發布與更新容易、能快速公開最新資訊、且透過網路搜尋能有效吸引使用者。此外,筆者使用部落格的分類功能依所在地(城市、地區)、用途、特色等進行事例分類,這樣的設計使閱覽者能輕鬆找到目標案例。如此一來,這些事例相關文章便能累積起來發揮系統化資料庫的功能。

進行如此活動的動機背後有兩個主要背景。第一是由於筆者自身在訪台時曾經為尋找歷史建築翻新與文化創意據點的地點及詳細資訊耗盡心力。筆者希望後續的訪問者與研究者不必再經歷這種不便,而這就是本活動的出發點。台灣本地網站尚無完整且系統性整理此類事例的資訊源,因此本部落格在語言及資訊整理上具有獨特性。

第二是由於筆者過去受邀多次訪問台灣各大學與相關機構,進行講演、交流以及台灣地方PBL計畫。筆者認為將由這些機會獲得的見解與當地體驗以紀錄與資訊傳播形式回饋給台灣社會是對交流的回報,也對建立長期信任關係十分重要。

本部落格將來傳播資訊的目的可整理為兩點。第一是系統性以日文累積台灣歷史建築翻新及文化創意據點的第一手資訊,為後續訪問者、研究者與學生提供易於參照的知識基礎平台。第二是向日本社會廣泛介紹台灣的事例,透過分享歷史建築保存活用與地方再生的多樣方法與價值觀,為日台雙方的地方營造提供新視角。

筆者為評估部落格發信成果,使用Google Analytics進行網站訪問分析。2024年8月至2025年8月的一年間,活躍訪客數為9,101人,新訪客數為9,012人。訪客平均停留時間為59秒,年齡層以25〜34歲最多,其次為18〜24歲與35〜44歲。頁面瀏覽量在文章更新或在社群媒體進行分享時出現多次高峰,全年訪問保持穩定。

從訪問地域分布看來,日本訪客為6,804人,台灣用戶為1,170人,可知已經形成以兩國民眾為主的穩定讀者群。

5. 對日本與台灣雙方的後續影響

本行動對日本而言,可為歷史建築保存活用及地方資源運用提供新的視角。台灣的案例並非將「保存」視為靜態,而是透過「活用」使建築價值得以進化,這種靈活的思維對日本的地方營造與建築再生現場也具有啟發作用。此外,部落格記錄的案例可作為大學教育教材,或可作為考察對象候補供地方政府與民間企業參考,對實務規劃與事業展開的調查亦有助益。

對台灣而言,來自國外的傳播也具有重要意義。來自海外的評價與關注可提升對活用歷史資產之地方營造事例的文化自信,也可能讓該設施獲得政府的政策支持、令當地居民感到於有榮焉。透過部落格進行資訊傳播,也可能成為與當地大學教職員及地區經營者展開新對話的契機,並進而改善設施與活動。

此外,在海外的介紹還可刺激觀光需求、活化地方經濟,並為日本旅客與研究者提供資訊,進而成為實地訪問的契機。實際上,本部落格在日本與台灣的閱覽人數皆呈增加趨勢,並產生促進教育、研究與觀光交流的綜合效果。

6. 總結(未來展望與課題)

本行動不同於制度化的USR活動或國際交流計畫,而是從個人立場出發的周邊性交流。然而,這種非正式且持續的活動,具備在制度框架下難以獲得的靈活性與機動性,並為日台間知識性交流提供新形式。這樣綜合建築與地方營造的專業領域,與日台雙方歷史背景交會的節點而生的見解,能給予雙方的地方營造與文化資源活用行動新的刺激,並產生即使緩慢但雙向交流的作用,繼而形成可持續的知識循環。

今後的研究目標在於闡明歷史建築翻新與文化創意產業,如何與地方創生及大學社會責任(USR)有所關聯。筆者將特別關注台灣從社區營造到文化創意產業,再到地方創生的發展過程,整理其歷史延續性及其與政策間的交互作用。同時,筆者也將分析各個案例在用途與文化創意類型方面的變化對地方經濟、就業與觀光等的具體效果,從政策史與現場實情兩方面立體地掌握文化創意與地方活化的關聯性。

4. 実践の概要―ブログ発信による情報記録と共有

これまでに訪問・記録した事例の内容は単なる視察記録にとどまらない。各事例について、現地で撮影した写真、正確な位置情報、リノベーション前後の用途変化、文化創意産業分類に基づく類型、施設の運営形態、公開状況や利用方法などを体系的に整理し、簡潔かつ客観的な解説を付している。

情報発信の媒体としてブログ形式を採用した理由は、投稿や更新が容易であり、最新情報を迅速に公開できること、またインターネット検索を通じたユーザーへの訴求がしやすいことにある。さらに、ブログのカテゴリー機能を活用して、事例を所在地(都市・地域)、用途、特徴などで分類しており、閲覧者が目的の事例を容易に探し出せる仕組みとしている。これにより、個別記事の蓄積が全体として体系的なデータベースの役割を果たすよう工夫している。

この活動の動機には二つの大きな背景がある。第一に、筆者自身が台湾を訪れる中で、歴史建築リノベーションや文化創意拠点の場所や詳細情報を探すのに大変苦労してきた経験である。そのような不便を、これから訪問や調査を行う人々には味わわせたくないという思いが、本活動の出発点である。台湾国内のウェブサイトにおいても、こうした事例を網羅的かつ体系的にまとめた情報源は存在せず、本ブログは言語的にも情報整理の面でも独自性を持っている。

第二に、これまで筆者は台湾の複数の大学や関係機関から数多くの招待を受け、講演や交流、台湾ローカルPBLの実施などで訪問を重ねてきた。こうした機会によって得られた知見や現地経験を、記録と情報発信の形で台湾社会に還元することは、交流への恩返しであり、長期的な信頼関係を築くうえでも重要であると考えている。

これらからこのブログ発信の目的は二つに整理できる。第一に、台湾の歴史建築リノベーションや文化創意拠点に関する一次情報を日本語で体系的に蓄積し、後続の訪問者・研究者・学生が容易に参照できる知的基盤を構築すること。第二に、台湾の事例を日本社会に広く紹介し、歴史的建築物の保存活用や地域再生に関する多様な手法や価値観を共有することで、日台双方の地域づくりに新たな視点を提供することである。

本ブログ発信の成果を評価するため、Googleアナリティクスによるアクセス解析を行っている。2024年8月から2025年8月までの1年間で、アクティブユーザー数は9,101人、新規ユーザー数は9,012人となった。ユーザーの滞在時間は平均59秒であり、25〜34歳が最多、次いで18〜24歳、35〜44歳の順となった。ページビュー数は、記事更新やSNSでの共有に伴い複数回のピークを示し、年間を通じて安定的にアクセスがあった。

地域別では、日本からのユーザーが6,804人、台湾からのユーザーが1,170人であり、両国を中心に一定の読者層が形成されていることが分かった。

5. 日本側・台湾側への波及効果

本実践は、日本における歴史建築の保存活用や地域資源の活用方法に新たな視点を提供し得るものである。台湾の事例は、「保存」を静的に捉えるのではなく、「活用」を通じて建物の価値を進化させるという柔軟な発想を示しており、この考え方は日本の地域づくりや建築再生の現場においても有益な示唆を与える。さらに、ブログに記録された事例は、大学教育における教材や、自治体・民間事業者の視察先候補としても活用可能であり、実務的な計画立案や事業展開の検討にも資する。

台湾側にとっても、国外からの発信は重要な意味を持つ。海外からの評価や注目は、歴史的資産を活用した地域づくりに対する文化的自信を高め、政策的支援や地域住民の誇りにつながる可能性がある。ブログを通じた情報発信は、現地大学関係者や地域運営者との新たな対話の契機となり、施設や活動の改善に結びつく場合もある。

また、国外での紹介は観光需要の喚起や地域経済の活性化にも寄与し、日本からの旅行者や研究者にとって現地訪問のきっかけとなる情報源として機能している。実際、このブログの日本・台湾双方の閲覧者数は増加しており、教育・研究・観光の複合的な交流促進効果が生まれている。

6. まとめ(今後の展望と課題)

本実践は、制度的なUSR活動や国際交流事業とは異なり、個人の立場から始まった周縁的な交流である。しかし、このような非公式かつ継続的な活動は、制度的枠組みでは得られにくい柔軟性と機動力を備えており、日台間の知的交流の新たな形を提示している。建築・地域づくりという専門領域と、日台双方の歴史的背景が交差する地点から生まれる知見は、相互の地域づくりや文化資源活用の実践に刺激を与え、緩やかでありながら双方向的に作用し、継続的な知の回路を形成し得る。

今後の研究としては、歴史建築のリノベーションと文化創意産業が、地方創生や大学の社会的責任(USR)とどのように関係しているかを明らかにすることを目指す。特に、台湾における社區營造から文化創意産業、そして地方創生への発展過程に着目し、その歴史的連続性と政策的な相互作用を整理する。また、個別事例ごとの用途変化や文化創意類型の変化が、地域経済・雇用・観光などに及ぼす具体的効果を分析し、文化創意と地域活性化の関連性を政策史と現場実態の双方から立体的に把握することとしている。