國際交流計畫──從高知縣安田町與黑潮町學習地方創生的新契機

一、前言

2025年8月20日至30日,來自臺灣與日本多所大學的學生齊聚日本高知縣參與「地方創生GLOBAL x LOCAL 營隊」。本次活動由五所臺方大學包含國立臺灣海洋大學、國立高雄科技大學、國立暨南國際大學、國立中山大學、國立雲林科技大學及日本高知大學共同參與,學生們透過實地訪查、地方對話與文化體驗,深入理解地方創生的實踐樣貌。計畫不僅展現跨文化學習成果,更促進台日青年重新思考地方永續發展與社會參與的可能性。

一、はじめに

2025年8月20日から30日にかけて、台湾と日本の複数の大学から集まった学生たちが、日本・高知県で開催された「地方創生GLOBAL × LOCALキャンプ」に参加した。本プログラムには、台湾側の国立台湾海洋大学・国立高雄科技大学・国立暨南国際大学・国立中山大学・国立雲林科技大学の5校と日本側の高知大学が参加した。6校の学生たちは現地調査・地域住民との対話・文化体験を通じて、地方創生の実践およびその様子を体得した。本プロジェクトは、異文化間学習の成果を出しただけでなく、日台の若者が地域の持続可能な発展と社会参加の可能性を再考させる契機ともなった。

台湾側の5校と高知大学の学生が共に参加したサマーキャンプ(黒潮町での集合写真)

二、活動內容與經過

自2021年臺日大學地方連結與社會實踐聯盟(以下簡稱「台日聯盟」)成立以來,臺日兩國大學間的學生交流與社會實踐(USR)合作持續深化。為進一步促進青年理解「地方創生」的真實樣貌,高知大學於2025年暑期策劃「地方創生 GLOBAL x LOCAL 營隊 」,與臺灣多所大學以日本高知縣的安田町與黑潮町為主要場域。活動旨在讓學生透過「實地學習×在地互動」的方式,體驗日本地方社區的生活型態與永續發展策略,並藉由跨文化、跨語言的雙向合作,探索臺日兩國在推動地方創生時的理念差異與共同挑戰。

(一)田野學習:安田與黑潮地區的社區觀察

計畫初期(8月20–21日)我們在高知大學進行展開歡迎活動、行前分組討論及安全講習。由高知大學的三位老師指導大家,每組由日本學生與臺灣學生共同討論,並進行點子發想以確立合作架構與研究方向。8月22日至28日期間,學生們分別前往安田町與黑潮地區進行田野學習與居民訪談。

▪ 安田町——從廢校到社區集落中心

在安田町,盛夏的蟬鳴伴隨著柚子香氣。學生們走訪農民商店、咖啡館與海岸社區,親眼見證地方居民如何以「地產地消」的理念推動永續經營。當地的有機柚子、鮎魚、山芋等特產,不僅是食材,更是連結土地與生活的文化象徵。學生們居住於安田町的集落中心(安田町多目的交流センターなかやま)。由高知大學、當地交流協會共同經營,這裡曾為一所廢棄的小學,如今轉型為居民社區的聚集地與活動中心,內含鐵道博物館、東京電影拍攝工作室、休養照護站等多功能設施,成為推動地方振興與文化傳播的重要基地。此外,大家還與當地居民一同製作傳統餐點,體驗浴衣等日本傳統服飾,親身融入當地生活。在輕鬆愉快的氛圍中,建立深厚的人際連結與文化交流。

▪ 黑潮町——學習防災的共生智慧

黑潮町的學生組除了拜訪居民住處與商店,也造訪町政府,深入了解當地防災教育與政府協作體系。當地官員指著牆上的避難地圖說:「每一位居民都知道最近的避難路線,演練不是形式而是生活的一部分。」這番話令我們印象深刻…黑潮町面臨海嘯威脅已久,但居民與政府間建立起高度信任與協力機制,公民意識與組織力在防災中發揮關鍵作用——政府發布指令後,居民能迅速動員、分配物資、啟動避難設施,展現出令人欽佩的社區韌性。這段經驗也促使臺灣學生反思:如何在自身社區中強化居民參與與災害管理,讓防災真正成為生活的一部分?

二、活動の進展

2021年に「台日大学地域連携・社会実践連盟」(以下、「台日連盟」)が設立されて以来、両国の大学間における学生交流や社会的責任(USR)の実践に関する協力は着実に深化してきた。

高知大学は若者が「地方創生」の実情をより深く理解することを目的として、2025年の夏に「地方創生 GLOBAL × LOCALキャンプ」を企画し、台湾の6校と協働して高知県の安田町および黒潮町を中心として活動を展開した。

本プログラムでは、学生たちが「フィールドラーニング × 現地の住民との交流」を方法として、日本の地域コミュニティにおける生活様式や持続可能な発展の取り組みを体験するとともに、異文化・異言語による双方向の協働を通じて、台湾と日本が地方創生の推進における着想の差異や共通の課題を探ることを目指した。

(一)フィールドラーニング:安田町と黒潮地域におけるコミュニティ観察

プログラムの初期段階(8月20日~21日)には、高知大学で歓迎イベント・事前のグループディスカッション・安全講習が行われた。高知大学教員3名の指導のもと、各グループでは日本人学生と台湾人学生がアイデアの発想について討論し、協働の枠組みや研究の方向性を確立した。

8月22日から28日にかけて、学生たちはグループに分かれて安田町および黒潮町に向い、フィールドワークや住民へのインタビューを行なった。

▪ 安田町──廃校から地域集落センターへ

真夏の安田町では、セミが鳴きつつ、ゆずが香っていた。学生たちは農産物直売所・カフェ・海沿いのコミュニティを訪れ、住民が「地産地消」に基づいた持続的な経営を進める姿を目の当たりにした。有機ゆず、アユ、山芋などの土産は食材だけでなく、土地と暮らしをつなぐ文化的象徴でもある。

学生たちは安田町集落活動センターなかやまに滞在した。この施設は高知大学と当地の交流協会の共同運営によるものである。かつては廃校となった小学校であったが、現在は住民の交流拠点・活動センターとして利用されている。

館内には鉄道博物館・映画撮影スタジオ・リハビリケアなど多様な機能が備えられ、地域おこしと文化発信の重要な拠点となっている。学生たちは住民と共に郷土料理を作ったり、浴衣などの伝統衣装の着付け体験したりし、地元の暮らしを体得した。また、こうした和やかな雰囲気の中で、双方が文化交流以外に絆を深めた。

▪ 黒潮町──防災に学ぶ知恵:災害との共生

黒潮町に行った学生グループは、住民の家・商店・町役場を訪問し、防災教育や行政との協働について考察した。町役場の職員は壁にかかっている避難地図を指さして、「住民一人ひとりが最寄りの避難経路を知っています。訓練は形式ではなく、生活の一部なのです。」と語った。この言葉は私たちに強い印象を残した。

黒潮町は長年、津波の脅威に直面しているが、住民と行政の間には強い信頼関係と協力体制が築かれている。とりわけ、市民の防災意識と組織力が防災活動の中で重要な役割を果たしている。行政が指示を出すと、住民はすぐに動員して物資を分配し、避難施設を開設することができる。当該町のレジリエンス(回復力)は感服するほどに高いと言えるだろう。

台湾の学生たちはこれを見て地元のコミュニティにおいて「住民参加」と「災害マネジメント」をどのように強化し、防災を日常生活の一部とするかをより深く考えるようになった。

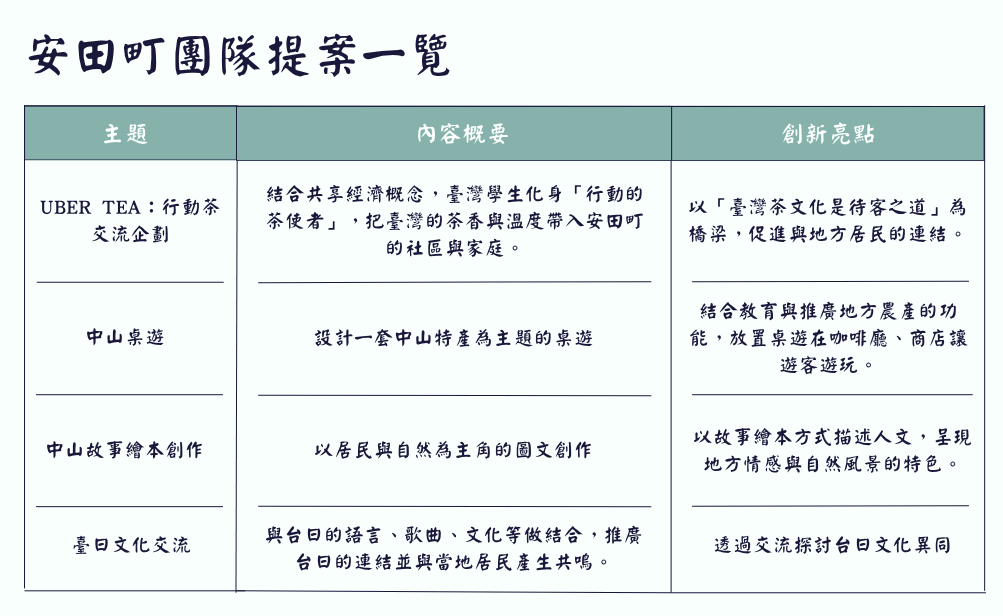

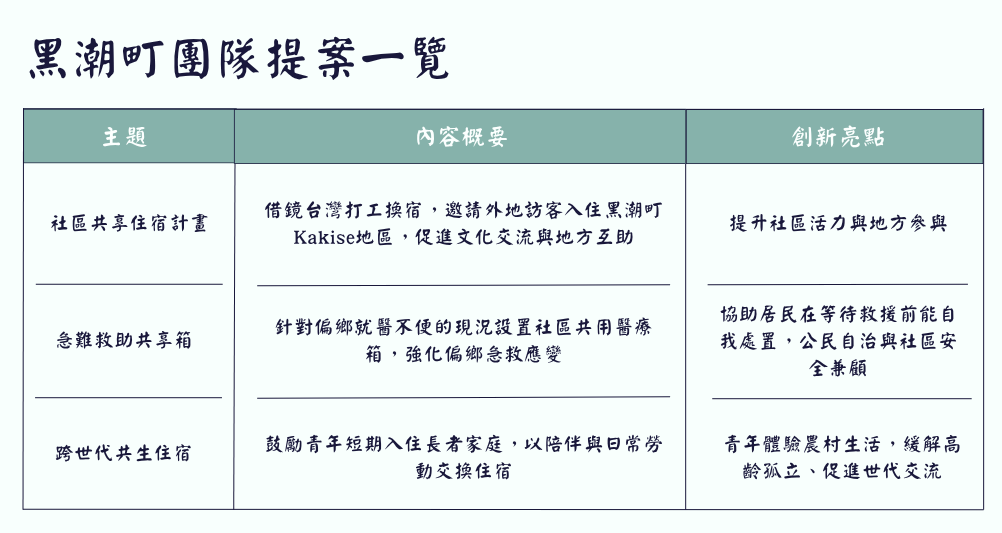

(二)地方創生的成果發表與創意提案

(二)地方創生の成果発表とクリエイティブな提案

這些提案不僅展現學生對黑潮町課題的理解,更體現出以「共享」與「連結」為核心的地方創生精神。

以上の提案から学生たちが黒潮町の課題を理解していることが分かるだけでなく、「共有」と「つながり」を核とした地方創生の精神をうかがえる。

三、國立臺灣海洋大學學生參與暑期交流計畫的學習與體悟

(一)生活觀察:文化的小細節

透過在地生活的體驗,我們觀察到日本日常文化中的細緻之處。日本餐飲講究擺盤與整潔,此外廁所內多為免治馬桶並備有室內拖鞋,體現對衛生與舒適的重視。公共澡堂則不僅是清潔場所,更是人際交流的重要空間。而日本當地的低樓層建築與屋頂上的太陽能板,也展現出日本社會對秩序與環保意識的重視。

三、国立台湾海洋大学の学生がサマー交流プログラムで得た学びと発見

(一)生活観察:細かいところまで注意を払う文化

わたしたちは現地での生活経験を通じて日本社会の細かいとこrに対する配慮に気づいた。日本の食文化では盛り付けや清潔感が重視されるほか、トイレには多くの場合ウォシュレットや室内用スリッパが備えられ、衛生や快適さへの配慮がうかがえる。公共浴場といえば、体を清潔にする場だけでなく、重要な交際の場でもある。また、日本の低層建築や屋上に設置された太陽光パネルからは、社会全体で秩序や環境意識を大切にしていることが感じられた。

(二)面對高齡化的鄉鎮:一份溫柔的陪伴—特別的地方實踐

我們所前往的安田與黑潮地區,發現其實與臺灣許多偏鄉相似—都面臨著人口外移與高齡化的困境,親身體驗到人口老化的現實。雖然無法改變這個現實,但身為學生在那裡唯一能做的就是跨過語言的障礙,讓高齡居民感受到青年學生的關懷、尊重與活力,希望將此熱情和開心的情緒能影響著他們,使他們每當回想起這段交流時光時,是充滿著溫暖與感動的,也讓大家體會到「陪伴本身即是一種地方創生」。

(三)臺日兩地在「地方創生」理念上的差異

透過此次計畫,我們觀察到臺灣與日本在「地方創生」理念上存在一些差異:臺灣較著重於「如何提升地方的經濟價值及吸引年輕人」,而日本則更關注於協助「現有社區達成自我永續發展」。臺灣的地方創生多傾向於創造新事物,強調速度與創新,但有時候與當地居民的連結或實際需求卻相對較少;日本則注重從細微之處著手,回應地方真實而具體的問題。這種「慢而踏實」的態度,讓我們再次反思——地方創生不僅是一項建設行動,更是一段關於人、土地與情感的長期陪伴與深刻理解的過程。

(四)跳脫課堂:重新理解「地方創生」與「跨國交流」

在討論與合作的過程中,大家努力融合兩國不同的思維,在多次的衝撞後尋求中間的平衡點。最終所呈現的文化展示、故事書與桌遊等產生大突破,皆一一展現既能吸引外來者,也讓當地居民重新發現自身的價值。此外,團隊生活也是重要的學習環節。台日學生以非母語的英語進行溝通與交流,並共同準備每日三餐,晚間則討論當日遇到的挑戰與改進方向。藉此深化了我們跨文化理解,也培養團隊合作能力。

綜合上述,我們建議未來臺日學校皆能更篩選具備積極性與溝通能力的學生參與,並持續強化雙方學生之間的對話與合作機會。透過此類計畫,台灣與日本學生得以在真實社區中體驗「從地方出發」的創新精神,並在文化與實踐層面找到共同前進的方向。

(二)高齢化する町に向き合う:温かい「付き合い」—特別な地域実践

訪問先の安田町と黒潮町は台湾の多くの過疎地域と同様に、人口流出や高齢化といった課題に直面しており、私たちは当地の高齢化を身をもって実感した。学生のわたしたちにできることは些細であるが、言語の壁を越えて高齢住民の皆さんにわたしたちの配慮・敬い・活力を伝えた。こうして、住民に良いエネルギーを与えて交流を思い出すと、温かさと感動を覚えさせたかったのだ。また、より多くの人に「付き合うこと自体が地方創生である」と知らせていきたい。

(三)台湾と日本の「地方創生」における着想の違い

本プログラムを通じて、台湾と日本の地方創生における着想には差異がることに気づいた。台湾では「どうして地域の経済価値を高め、若者を呼び込むか」に重きが置かれる傾向があるのに対し、日本では「既存のコミュニティが自ら持続可能な発展を遂げるように支援すること」に注目される。台湾の地方創生は新しいものを生み出し、スピード・革新を強調しがちであるため、地域住民とのつながりが薄くて実際のニーズに応えかねる場合もある。一方、日本は細部に着目し、地域の実際かつ具体的な課題に臨む姿勢である。この「穏便かつ着実」な姿勢を目にして地方創生は単なる開発行為ではなく、人・土地・感情を胸にして長期的な経営と着実な理解を重んじる過程であることを認識した。

(四)教室の外で:地方創生と国際交流を再理解する

議論と協働をする中で、参加者全体は努力して他国の異なる考え方を理解し、何度もぶつかり合いつつ、双方が受け入れるバランスを取ろうとした。最終成果の文化展示・絵本・ボードゲームには大きな突破が見られ、外部からの人を惹きつける魅力があり、地域住民に当地の価値を再発見させることになった。

また、チーム生活自体も学習の重要な一環であった。日台の学生は母語ではない英語でコミュニケーションを取って交流し、共に毎日の食事を準備し、夜にはその日の課題や改善点について話し合った。これにより、異文化理解が深まり、チームワーク力も養われることができた。

以上をもって、今後は台湾・日本双方が積極性やコミュニケーション能力のある学生をさらに選抜し、両国学生間の対話や協働の機会を増やすよう提案したい。このようなプログラムを契機に、学生たちはコミュニティの現場で「地方から発信する」クリエイティビティ―を会得し、文化面・実践面で共に進める方向を見出すことができるだろう。

四、結語

此次活動不僅是臺日學生的短期交流,更是一次深入日本地方社區日常的「沉浸式實踐」。實際走入安田町與黑潮町的田野現場,看見高齡化、防災、人口外移等真實課題。更重要的是,我們並未停留在「觀察」,而是積極「行動」。無論是安田町的「UBER TEA」行動茶席、在地桌遊,或是黑潮町的「社區共享住宿」、「急難救助箱」等提案,都展現了青年世代對於活化地方社區的創意與人文關懷。

本次交流最寶貴的啟示,在於學生們親身體會了臺日兩國在「地方創生」理念上的核心差異:相較於臺灣較偏重「由外而內」的經濟效益與創新速度,日本模式更展現了「由下而上」途徑,回應在地真實需求。這讓我們體悟到,有時「陪伴本身就是一種創生」,這種對「人」的重視,遠比生硬的硬體建設更具連結力。對「人」與「土地」關係的深刻反思,為未來臺日兩地的永續發展,注入了溫暖而堅定的青年力量。

四、まとめに

本活動は、日台学生間の短期交流にとどまらず、日本地方のコミュニティの日常に参加できる「没入型実践」の場となった。安田町や黒潮町のフィールドに足を運び、高齢化・防災・人口流出といった課題を目の当たりにしたのだ。さらに特筆すべきなのは、私たちが単に「観察」に留まらず、積極的に「行動」したことである。安田町の「UBER TEA」モバイル茶会・地域ボードゲーム、または黒潮町の「コミュニティ共同宿泊」や「緊急救助ボックス」などの提案は若い世代による地域活性化に対するクリエイティビティーと人間的な配慮を示している。

今回の交流で得た最も貴重な示唆は、学生たちが両国の「地方創生」における核心的着想の差異を体感できたことである。台湾モデルは「外から内へ」を考えて経済効果や革新スピードを重視する一方、日本モデルは「下から上へ」のアプローチを取り、地域の実際なニーズに応える姿勢である。また、今度では「付き合うこと自体が創生である」場合もあることや、「人」を大切にする心は、施設の整備よりも強い結びつきを生むことに気づいた。したがって、わたしたちは人と土地の関係について深く考えることができ、今後の日台双方の持続可能な発展に向け、強固な信念を持つ温かい若者を育成していくことにする。